目录

快速导航-

指南与共识 | 胃癌药物治疗专家共识

指南与共识 | 胃癌药物治疗专家共识

-

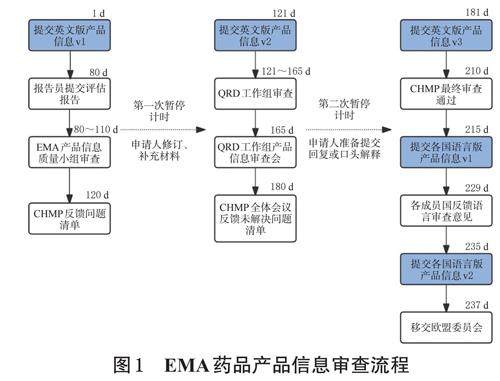

药事管理 | 欧盟患者药品说明书管理体系研究及启示

药事管理 | 欧盟患者药品说明书管理体系研究及启示

-

药事管理 | 备案制实施后江西省药物临床试验机构管理现状及项目承接情况分析

药事管理 | 备案制实施后江西省药物临床试验机构管理现状及项目承接情况分析

-

药事管理 | 对标分析法优化研究者发起的临床研究用药品管理模式

药事管理 | 对标分析法优化研究者发起的临床研究用药品管理模式

-

药学研究 | 活性氧响应型甲氨蝶呤修饰紫杉醇/淫羊藿苷胶束的工艺优化与体外抗肿瘤作用评价

药学研究 | 活性氧响应型甲氨蝶呤修饰紫杉醇/淫羊藿苷胶束的工艺优化与体外抗肿瘤作用评价

-

药学研究 | 蒲公英总黄酮通过调控肠道菌群对小鼠肥胖的抑制作用机制

药学研究 | 蒲公英总黄酮通过调控肠道菌群对小鼠肥胖的抑制作用机制

-

药学研究 | 基于指纹图谱结合化学模式识别的精天颗粒质量评价

药学研究 | 基于指纹图谱结合化学模式识别的精天颗粒质量评价

-

药学研究 | 心脑舒通胶囊抑制铁死亡减轻大鼠脑缺血再灌注损伤的机制

药学研究 | 心脑舒通胶囊抑制铁死亡减轻大鼠脑缺血再灌注损伤的机制

-

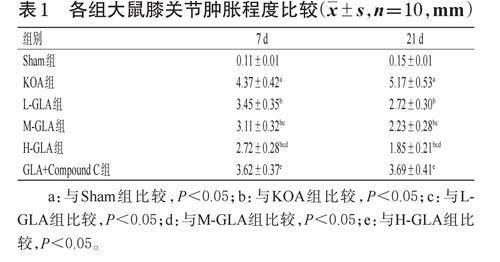

药学研究 | 高良姜素对膝关节炎大鼠软骨细胞自噬和凋亡的影响

药学研究 | 高良姜素对膝关节炎大鼠软骨细胞自噬和凋亡的影响

-

药学研究 | 基于蛋白组学研究醋酸棉酚治疗子宫肌瘤的作用机制

药学研究 | 基于蛋白组学研究醋酸棉酚治疗子宫肌瘤的作用机制

-

药学研究 | 蛇床子素对大鼠皮肤创面愈合和血管生成的影响及机制

药学研究 | 蛇床子素对大鼠皮肤创面愈合和血管生成的影响及机制

-

药学研究 | 基于抗氧化活性的龙眼核标准汤剂提取工艺研究

药学研究 | 基于抗氧化活性的龙眼核标准汤剂提取工艺研究

-

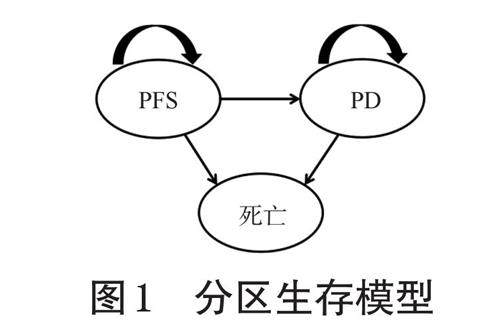

药物经济学 | 特瑞普利单抗联合紫杉醇治疗转移性或复发性三阴性乳腺癌的成本-效果分析

药物经济学 | 特瑞普利单抗联合紫杉醇治疗转移性或复发性三阴性乳腺癌的成本-效果分析

-

药物与临床 | 免疫检查点抑制剂相关甲状腺不良事件的影响因素分析

药物与临床 | 免疫检查点抑制剂相关甲状腺不良事件的影响因素分析

-

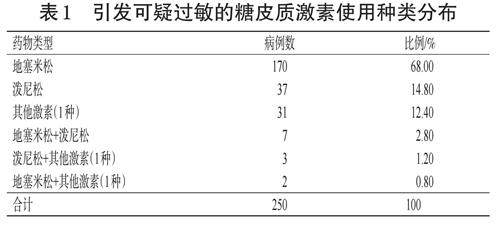

药物与临床 | 250例可疑糖皮质激素过敏患者的临床特征回顾及典型案例分析

药物与临床 | 250例可疑糖皮质激素过敏患者的临床特征回顾及典型案例分析

-

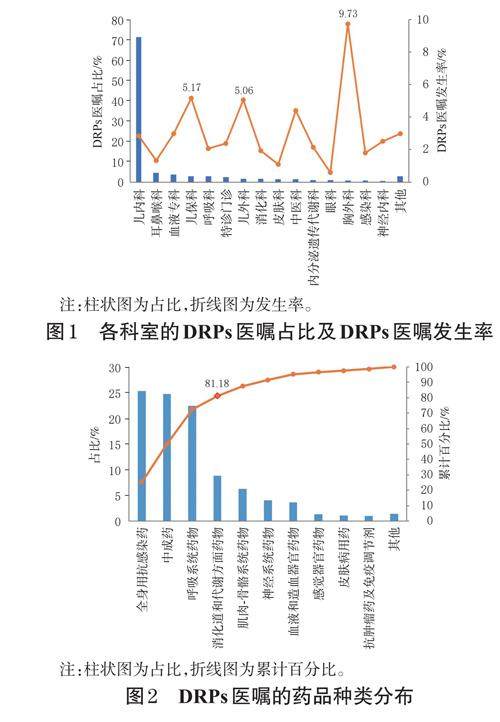

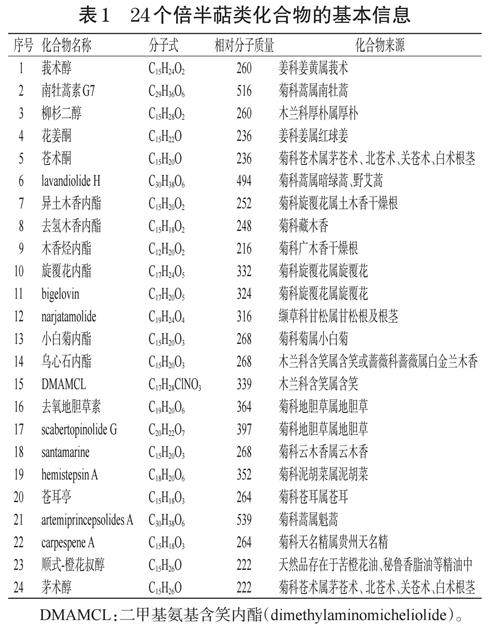

药学服务 | 基于PCNE分类系统的儿科前置审核医嘱分析

药学服务 | 基于PCNE分类系统的儿科前置审核医嘱分析

-

综述 | 顺铂脂质体在肿瘤治疗中的研究进展

综述 | 顺铂脂质体在肿瘤治疗中的研究进展

-

综述 | 肝移植后免疫抑制剂与肠道菌群相互作用的研究进展

综述 | 肝移植后免疫抑制剂与肠道菌群相互作用的研究进展

-

综述 | 眼科微针药物递送的研究进展

综述 | 眼科微针药物递送的研究进展

-

综述 | 中药单体和复方干预强直性脊柱炎的相关信号通路研究进展

综述 | 中药单体和复方干预强直性脊柱炎的相关信号通路研究进展

-

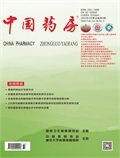

综述 | 倍半萜类化合物抗肝癌作用机制研究进展

综述 | 倍半萜类化合物抗肝癌作用机制研究进展

过往期刊

更多-

中国药房

2025年23期 -

中国药房

2025年22期 -

中国药房

2025年21期 -

中国药房

2025年20期 -

中国药房

2025年19期 -

中国药房

2025年18期 -

中国药房

2025年17期 -

中国药房

2025年16期 -

中国药房

2025年15期 -

中国药房

2025年14期 -

中国药房

2025年13期 -

中国药房

2025年12期 -

中国药房

2025年11期 -

中国药房

2025年10期 -

中国药房

2025年09期 -

中国药房

2025年08期 -

中国药房

2025年07期 -

中国药房

2025年06期 -

中国药房

2025年05期 -

中国药房

2025年04期 -

中国药房

2025年03期 -

中国药房

2025年02期 -

中国药房

2025年01期

登录

登录