目录

快速导航-

美学论坛 | [认知神经美学专栏]

美学论坛 | [认知神经美学专栏]

-

美学论坛 | 两个疆场:人类心灵能力的构成

美学论坛 | 两个疆场:人类心灵能力的构成

-

美学论坛 | 意识的不统一性和多重意识理论

美学论坛 | 意识的不统一性和多重意识理论

-

美学史研究 | 黑格尔美学中的“游戏”概念

美学史研究 | 黑格尔美学中的“游戏”概念

-

美学史研究 | 技术与感知:感性的机械转折及其后果

美学史研究 | 技术与感知:感性的机械转折及其后果

-

美学史研究 | 郭熙“真山水”的美学思想探析

美学史研究 | 郭熙“真山水”的美学思想探析

-

美学史研究 | 论康德的隐逸观

美学史研究 | 论康德的隐逸观

-

审美视点 | 唐代道教仙境审美倾向的文化渊源

审美视点 | 唐代道教仙境审美倾向的文化渊源

-

审美视点 | 救赎方案或难逃收编:对“Citywalk”的美学分析

审美视点 | 救赎方案或难逃收编:对“Citywalk”的美学分析

-

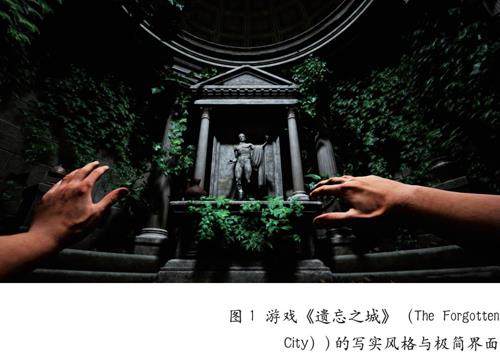

审美视点 | 解构沉浸感:论元游戏中的交互性

审美视点 | 解构沉浸感:论元游戏中的交互性

-

美育研究 | 算法权力与高校美育主体的实践路向

美育研究 | 算法权力与高校美育主体的实践路向

-

审美与音乐 | 论山西红色戏剧舞台美术创作流变

审美与音乐 | 论山西红色戏剧舞台美术创作流变

-

审美与音乐 | 鲁迅小说的越剧改编与时代倾向

审美与音乐 | 鲁迅小说的越剧改编与时代倾向

-

审美与音乐 | 融媒时代下舞蹈发展新路径

审美与音乐 | 融媒时代下舞蹈发展新路径

-

审美与音乐 | 自媒体时代抖音短视频舞蹈评论特性研究

审美与音乐 | 自媒体时代抖音短视频舞蹈评论特性研究

-

审美与艺术学 | 人工智能重塑艺术生态:基于AI生成图像的艺术思辨

审美与艺术学 | 人工智能重塑艺术生态:基于AI生成图像的艺术思辨

-

审美与艺术学 | 转捩与宣传

审美与艺术学 | 转捩与宣传

-

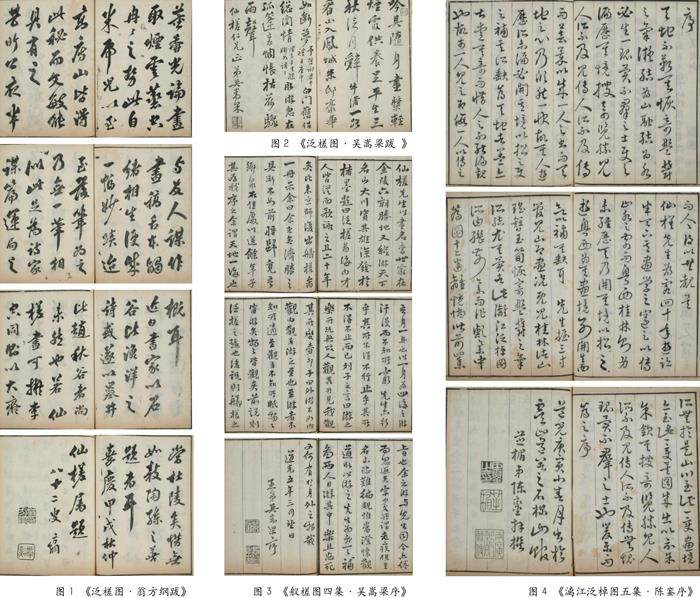

审美与艺术学 | 《泛槎图》序跋题赞研究

审美与艺术学 | 《泛槎图》序跋题赞研究

-

审美与艺术学 | 叙事性科普插画的艺术:《野猫的研究》的意义建构分析

审美与艺术学 | 叙事性科普插画的艺术:《野猫的研究》的意义建构分析

-

审美与文学 | 昭君故事民间书写的世俗功能指向

审美与文学 | 昭君故事民间书写的世俗功能指向

-

审美与文学 | 《笑傲江湖》的文化精神传承与艺术再创作

审美与文学 | 《笑傲江湖》的文化精神传承与艺术再创作

-

审美与文学 | “灾难三部曲”与新海诚的作者性

审美与文学 | “灾难三部曲”与新海诚的作者性

-

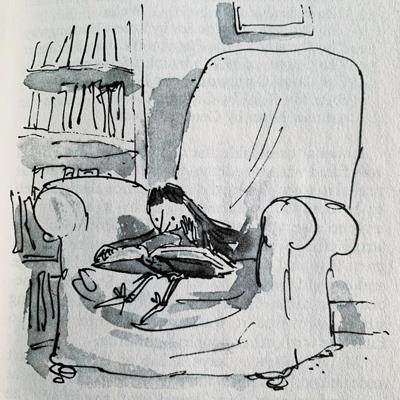

审美与文学 | 论西方儿童文学中的儿童阅读空间

审美与文学 | 论西方儿童文学中的儿童阅读空间

-

影视美学 | 美食电影治愈感知的文本分析及启示

影视美学 | 美食电影治愈感知的文本分析及启示

-

影视美学 | 《我的阿勒泰》:从“非个人化”诗学到“诗意地栖居”

影视美学 | 《我的阿勒泰》:从“非个人化”诗学到“诗意地栖居”

-

影视美学 | 巫术迷思与媒介幽灵:西方人类学纪录片中的仪式呈现

影视美学 | 巫术迷思与媒介幽灵:西方人类学纪录片中的仪式呈现

-

影视美学 | 《百鸟朝凤》的儒家思想内涵与民俗文化表达

影视美学 | 《百鸟朝凤》的儒家思想内涵与民俗文化表达

-

影视美学 | 陈晓卿主创美食纪录片的叙事策略分析

影视美学 | 陈晓卿主创美食纪录片的叙事策略分析

-

影视美学 | 党史文献纪录片《绝笔》的身体叙事与情感书写

影视美学 | 党史文献纪录片《绝笔》的身体叙事与情感书写

-

影视美学 | 数字化时代非遗题材动态漫画设计探究

影视美学 | 数字化时代非遗题材动态漫画设计探究

登录

登录