目录

快速导航-

美学论坛 | 对“美感”现象进行多维聚焦和纵横透视的新颖尝试

美学论坛 | 对“美感”现象进行多维聚焦和纵横透视的新颖尝试

-

美学论坛 | 推进当代中国神经美学研究

美学论坛 | 推进当代中国神经美学研究

-

美学史研究 | 虚无主义者对虚无主义的克服

美学史研究 | 虚无主义者对虚无主义的克服

-

美学史研究 | 从普鲁塔克到普罗克罗斯:哈利维尔的摹仿主义美学余论

美学史研究 | 从普鲁塔克到普罗克罗斯:哈利维尔的摹仿主义美学余论

-

美学史研究 | 悬置意识形态的虚拟空间

美学史研究 | 悬置意识形态的虚拟空间

-

美学史研究 | 具身后人类的可能

美学史研究 | 具身后人类的可能

-

美学史研究 | 论詹姆逊的文本阐释理论中“永远的历史化”

美学史研究 | 论詹姆逊的文本阐释理论中“永远的历史化”

-

审美视点 | 凯尔特之梦: 爱尔兰文艺复兴者的贵族主义理想探源

审美视点 | 凯尔特之梦: 爱尔兰文艺复兴者的贵族主义理想探源

-

审美视点 | 声音对影视解说类短视频文本的构建研究

审美视点 | 声音对影视解说类短视频文本的构建研究

-

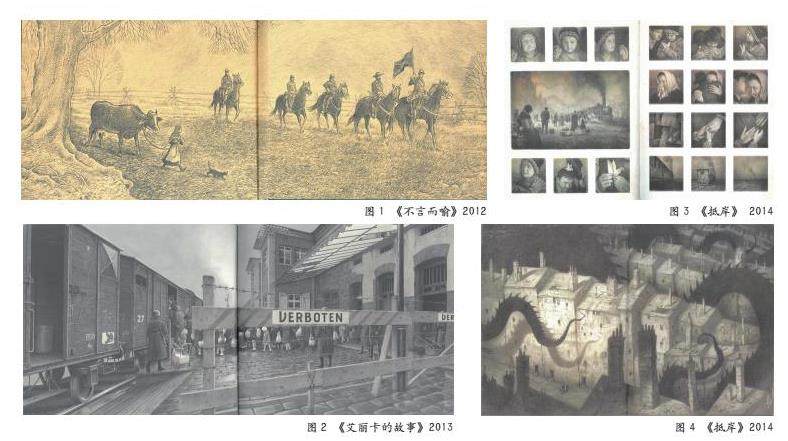

审美视点 | 绘本中的一段记忆:视觉图像背后的历史事件

审美视点 | 绘本中的一段记忆:视觉图像背后的历史事件

-

审美视点 | 后现代语境下喜剧综艺节目的身体美学转向

审美视点 | 后现代语境下喜剧综艺节目的身体美学转向

-

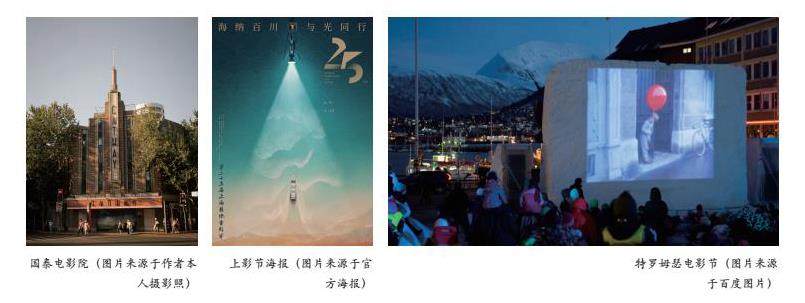

审美视点 | 上海国际电影节地理美学的生成逻辑与提升进路

审美视点 | 上海国际电影节地理美学的生成逻辑与提升进路

-

审美视点 | 从杭州动漫同人展看角色扮演者的文化诉求

审美视点 | 从杭州动漫同人展看角色扮演者的文化诉求

-

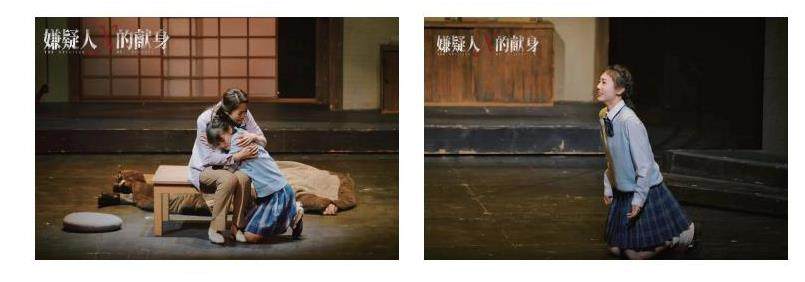

审美与音乐 | 音乐剧与电影的交织:《嫌疑人X的献身》的跨媒介表现

审美与音乐 | 音乐剧与电影的交织:《嫌疑人X的献身》的跨媒介表现

-

审美与艺术学 | 新媒体和中国传统艺术: “凤凰涅槃”式的艺术转型与创新实践

审美与艺术学 | 新媒体和中国传统艺术: “凤凰涅槃”式的艺术转型与创新实践

-

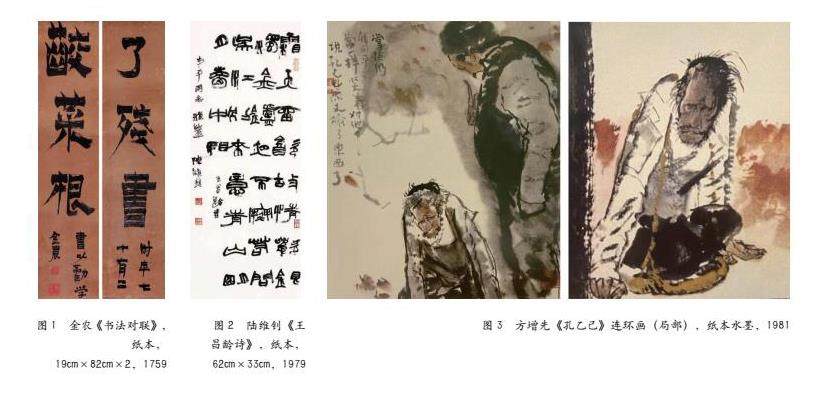

审美与艺术学 | 方增先“金石笔法”入画研究

审美与艺术学 | 方增先“金石笔法”入画研究

-

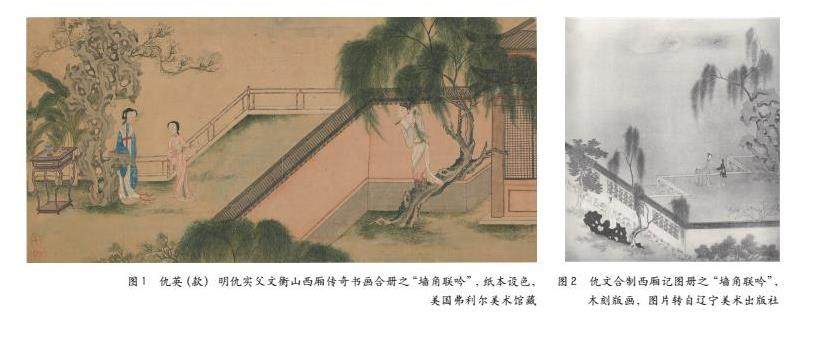

审美与艺术学 | 隐喻世界的探索:仇英(款)《西厢记》图册中的空间与符号

审美与艺术学 | 隐喻世界的探索:仇英(款)《西厢记》图册中的空间与符号

-

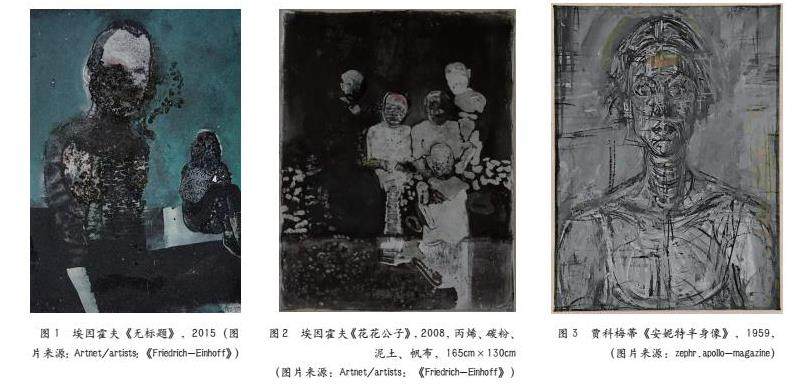

审美与艺术学 | 弗里德里希·埃因霍夫绘画中的异形人物分析

审美与艺术学 | 弗里德里希·埃因霍夫绘画中的异形人物分析

-

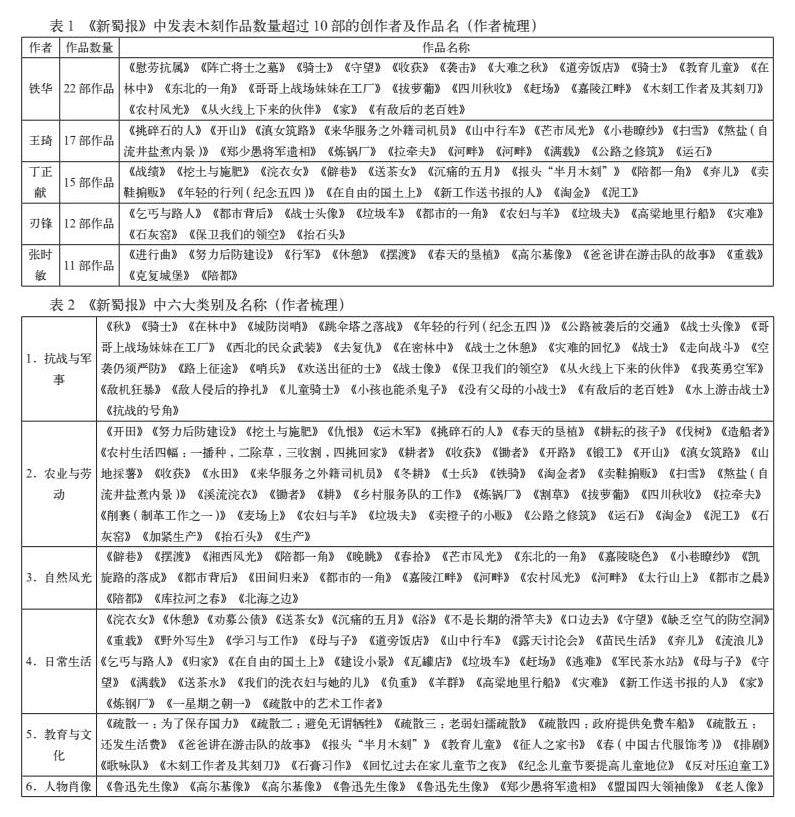

审美与艺术学 | 抗战时期重庆《新蜀报》木刻宣传画图像研究

审美与艺术学 | 抗战时期重庆《新蜀报》木刻宣传画图像研究

-

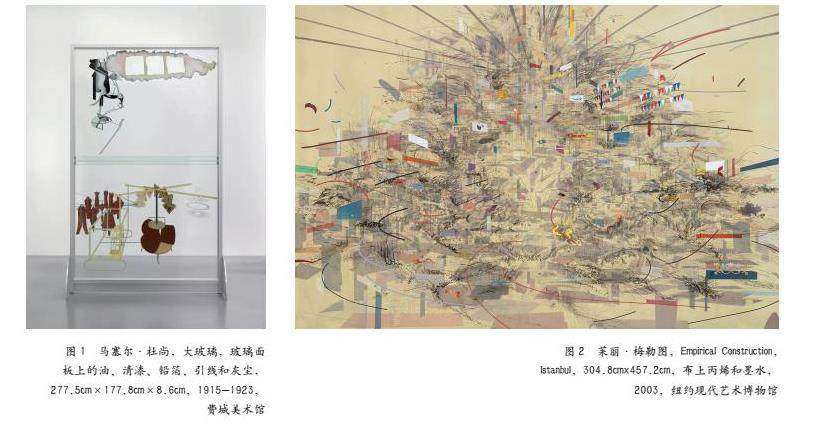

审美与艺术学 | 从物质到物化

审美与艺术学 | 从物质到物化

-

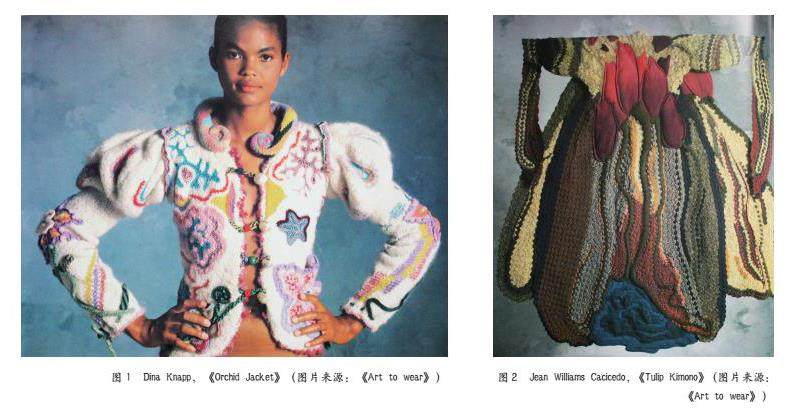

审美与艺术学 | 身体与身份:美国Arttowear艺术的女性主义叙事

审美与艺术学 | 身体与身份:美国Arttowear艺术的女性主义叙事

-

审美与文学 | 《低地》中他者的困境与命运共同体建构

审美与文学 | 《低地》中他者的困境与命运共同体建构

-

审美与文学 | 论师陀小说《马兰》的叙事艺术特色

审美与文学 | 论师陀小说《马兰》的叙事艺术特色

-

审美与文学 | 日本诗人鹤见俊辅的思想及其启示意义

审美与文学 | 日本诗人鹤见俊辅的思想及其启示意义

-

审美与文学 | 非传统自然主义驱动下19世纪妓女文学中的身份流动性

审美与文学 | 非传统自然主义驱动下19世纪妓女文学中的身份流动性

-

审美与文学 | 张岱诗文对句艺术研究

审美与文学 | 张岱诗文对句艺术研究

-

影视美学 | 八十年代台湾地区影评人的分野、策略性影评及反思(1982-1987)

影视美学 | 八十年代台湾地区影评人的分野、策略性影评及反思(1982-1987)

-

影视美学 | “讲故事”的纪录片

影视美学 | “讲故事”的纪录片

-

影视美学 | 新时代东北年代剧的空间叙事研究

影视美学 | 新时代东北年代剧的空间叙事研究

-

影视美学 | 文本互涉·私域入侵·时间晶体

影视美学 | 文本互涉·私域入侵·时间晶体

-

影视美学 | 电影《母亲的直觉》中的女性身份建构探析

影视美学 | 电影《母亲的直觉》中的女性身份建构探析

-

影视美学 | “悲哀”的善与“过度”的恶

影视美学 | “悲哀”的善与“过度”的恶

登录

登录