目录

快速导航-

卷首 | 与时俱进推动职业技术教育领域专业学位硕士研究生教育高质量发展

卷首 | 与时俱进推动职业技术教育领域专业学位硕士研究生教育高质量发展

-

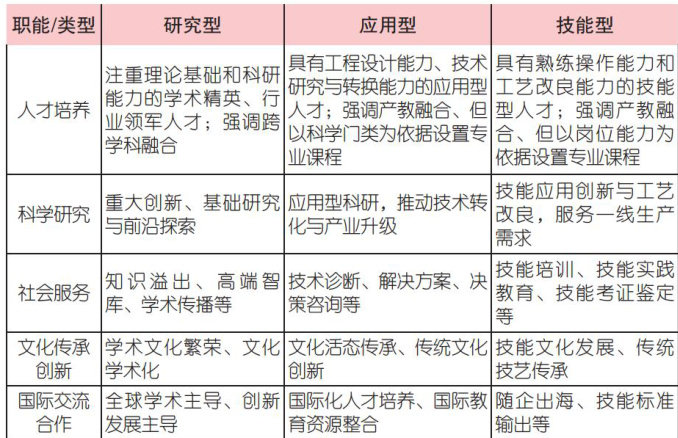

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 技能型高校发展:定义、定位与定向

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 技能型高校发展:定义、定位与定向

-

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 教育强国建设背景下我国高校类型化发展:历程、挑战与方向

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 教育强国建设背景下我国高校类型化发展:历程、挑战与方向

-

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 技能型高校:范畴、特征与发展定位

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 技能型高校:范畴、特征与发展定位

-

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 分类推进高校改革视阈下技能型高校高质量发展的法理逻辑与实现路径

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 分类推进高校改革视阈下技能型高校高质量发展的法理逻辑与实现路径

-

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 我国技能型高校的缘起、定位与发展

聚焦 技能型高校发展:定义、定位与定向 | 我国技能型高校的缘起、定位与发展

-

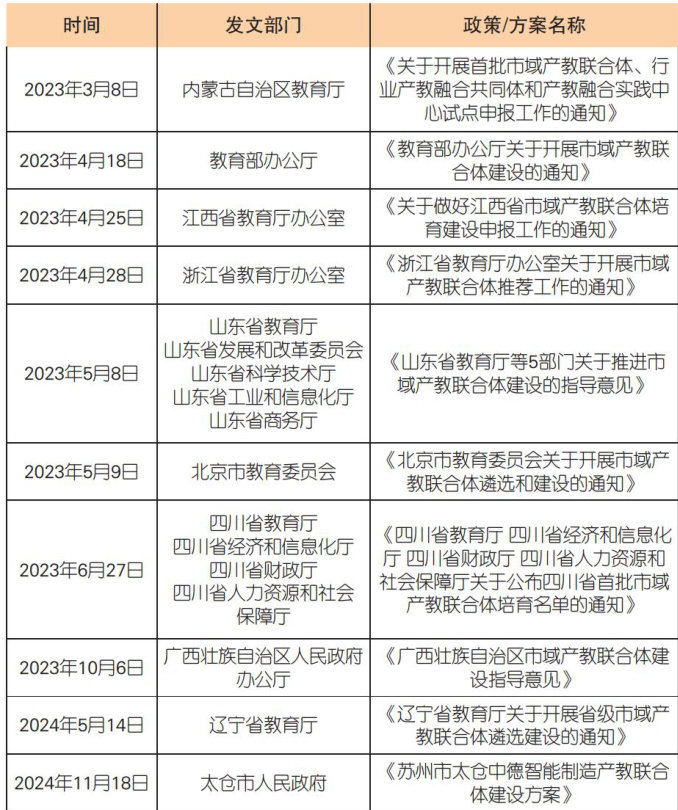

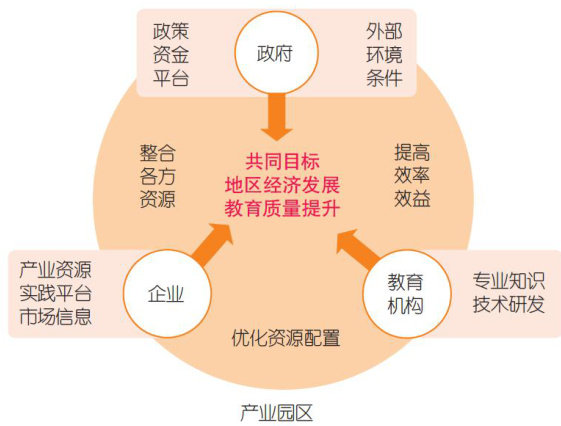

专题 | 市域产教联合体建设的话语关注、特征描摹与价值逻辑

专题 | 市域产教联合体建设的话语关注、特征描摹与价值逻辑

-

专题 | 市域产教联合体:主体角色、协同困境与发展进路

专题 | 市域产教联合体:主体角色、协同困境与发展进路

-

论坛 | 职业本科教育招生吸引力的现状、分化表征及提升策略

论坛 | 职业本科教育招生吸引力的现状、分化表征及提升策略

-

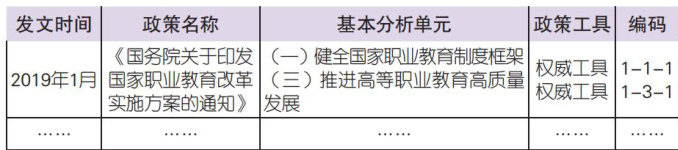

评析 | 我国高等职业教育高质量发展政策的现实问题与优化路径

评析 | 我国高等职业教育高质量发展政策的现实问题与优化路径

-

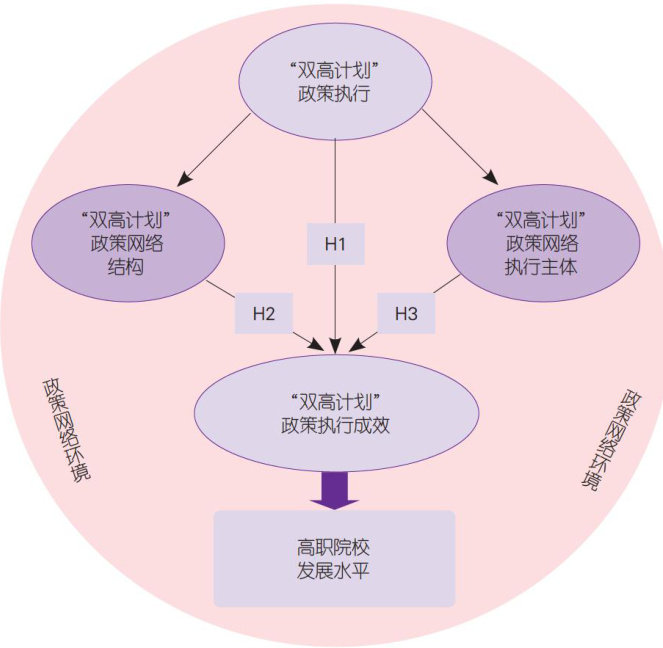

评析 | “双高计划”政策执行对高职院校发展水平的净影响研究

评析 | “双高计划”政策执行对高职院校发展水平的净影响研究

-

书评 | 本科层次职业教育发展研究的前沿理论与系统设计

书评 | 本科层次职业教育发展研究的前沿理论与系统设计

过往期刊

更多-

职业技术教育

2025年33期 -

职业技术教育

2025年32期 -

职业技术教育

2025年31期 -

职业技术教育

2025年30期 -

职业技术教育

2025年29期 -

职业技术教育

2025年28期 -

职业技术教育

2025年27期 -

职业技术教育

2025年26期 -

职业技术教育

2025年25期 -

职业技术教育

2025年24期 -

职业技术教育

2025年23期 -

职业技术教育

2025年22期 -

职业技术教育

2025年21期 -

职业技术教育

2025年20期 -

职业技术教育

2025年19期 -

职业技术教育

2025年18期 -

职业技术教育

2025年17期 -

职业技术教育

2025年16期 -

职业技术教育

2025年15期 -

职业技术教育

2025年14期 -

职业技术教育

2025年13期 -

职业技术教育

2025年12期 -

职业技术教育

2025年11期 -

职业技术教育

2025年10期 -

职业技术教育

2025年09期 -

职业技术教育

2025年08期 -

职业技术教育

2025年07期 -

职业技术教育

2025年06期 -

职业技术教育

2025年05期 -

职业技术教育

2025年04期 -

职业技术教育

2025年03期 -

职业技术教育

2025年02期 -

职业技术教育

2025年01期

登录

登录