目录

快速导航-

卷首语 | 情有所寄,心有所归

卷首语 | 情有所寄,心有所归

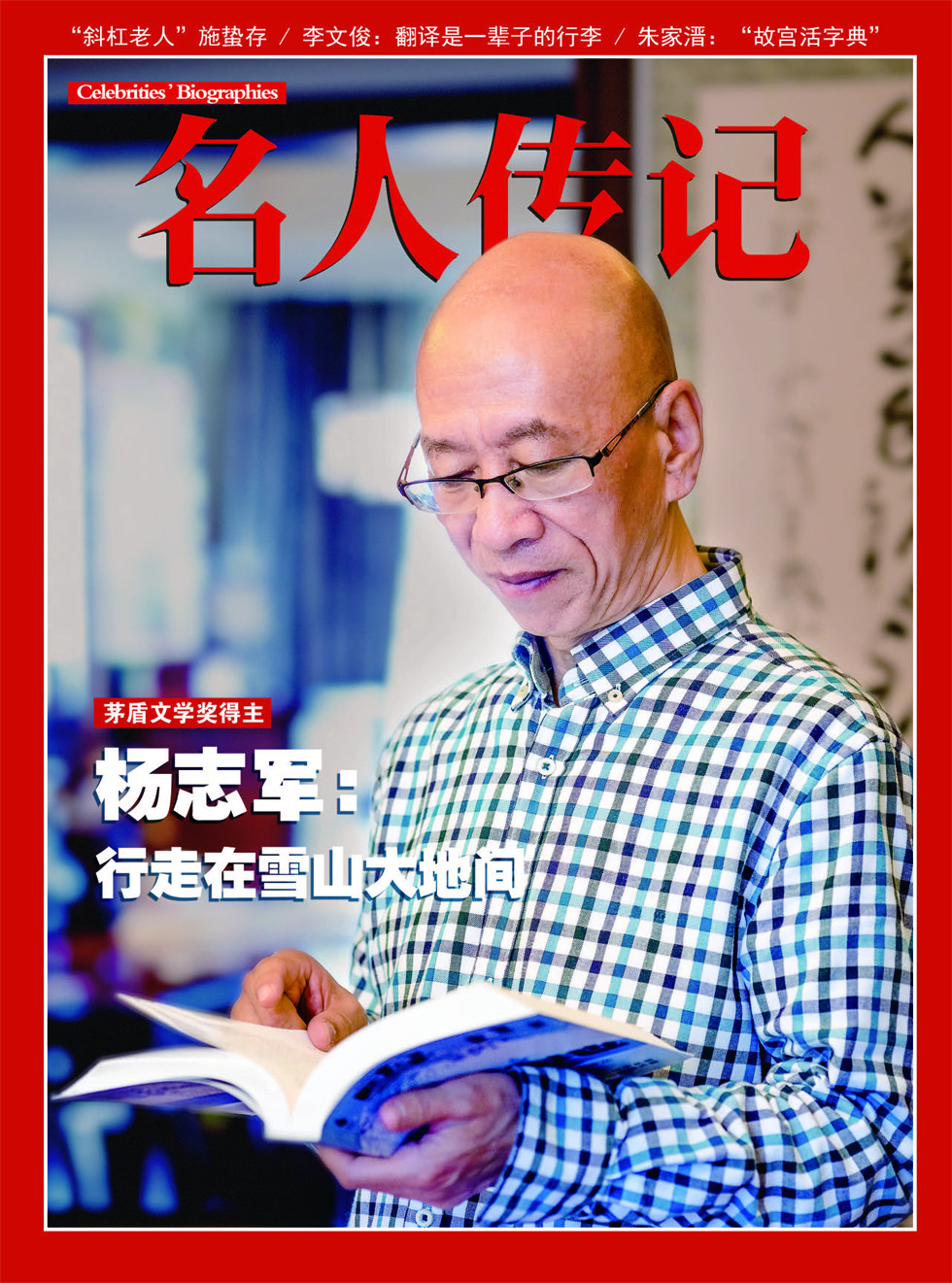

雪山荫庇着大地,守护着作家杨志军心中的净土。早已迁居青岛多年的他,只是肉体游走在城市里,精神仍在“流浪”,因为他的根始终在那个雪山和草原连绵不绝的地方。杨志军既享受着这份孤独,也希望能有共情者一起“在广袤的故乡厚土上,延续一代比一代更加葳蕤的传承”,于是《雪山大地》应运而生。对杨志军来说,“雪山、草原、河流不是眼睛看到的,而是从内心深处长出来的”。 长于群山中的诗人覃子豪,二十岁出头时旅居山东,

-

往事故人 | 抗战时期《大公报》的编辑记者们

往事故人 | 抗战时期《大公报》的编辑记者们

在中国近代新闻史上,《大公报》是唯一拥有百年报龄的报纸,其于1902年6月17日创刊于天津。1941年,《大公报》被美国密苏里大学新闻学院授予“最佳新闻事业服务奖”,成为中国新闻史上唯一获得国际荣誉的报纸。抗战期间,《大公报》坚守立场,针砭时弊,激浊扬清,鼓舞民心,提升士气,为抗战胜利做出了非凡的贡献。而这正是得益于一代代承前人之志、启后世之风的编辑记者高尚的职业情操和爱国情怀。 笔触犀利的王芸

-

往事故人 | 胡蝶:颠沛逃亡路

往事故人 | 胡蝶:颠沛逃亡路

1989年4月23日,一代“电影皇后”胡蝶在加拿大病逝。作为20世纪中国影史上最富声誉的演员,胡蝶一生从影四十年,出演过九十余部影片,代表作《秋扇怨》和《火烧红莲寺》更是名满天下。 她自乱世走来,也曾在抗战烽火中颠沛流离。在其生命的最后岁月里,近八十岁的胡蝶在异国回忆起了这段难忘的逃亡往事。山河沦落,同胞受难,她依然会为日本侵略者惨无人道的暴行愤怒不已,为抗日救亡的无数爱国民众而感动震撼。 胡

-

往事故人 | 陆晶清与王礼锡:抗日烽火中的诗坛伉俪

往事故人 | 陆晶清与王礼锡:抗日烽火中的诗坛伉俪

1937年7月,卢沟桥事变后,日本侵略者的炮火在中国大地迅速蔓延。远在欧洲,一对夫妇的身影奔走在抗日援华战线上。被迫流亡的几年里,祖国的命运时时牵动着他们的心。国家危难之际,他们再次携起手来,创办报纸,募集款项,以笔为枪,为抗战呼号。 丈夫叫王礼锡,以诗文蜚声海内外,被誉为“东方的雪莱”;妻子陆晶清,是李大钊和鲁迅的高足、石评梅的挚友,曾是“五四”新文学星空下的一颗璀璨之星。因为诗,他们结缘;因

-

往事故人 | “跨海诗人”覃子豪:照亮岛屿一星蓝

往事故人 | “跨海诗人”覃子豪:照亮岛屿一星蓝

海洋,以其博大、深沉与浩瀚,成为生命、力量、永恒的象征。 “左脚在大陆,右脚在台湾”,被誉为“跨海诗人”的覃子豪,憧憬海、渴慕海,“心悦诚服的做了海洋底歌者”,海浪、海风、海夜,以及海的豪迈、热情与神秘,在他的诗里反复出现。而其一生,也像海浪一样,向着诗和远方,奔腾不息,豪情澎湃。 他是诗人,也是战士。抗战时期,他发出“诗人动员令”,高举“自由的旗”,投身抗日前线,讴歌全民抗战,展望光明未来;

-

往事故人 | “斜杠老人”施蛰存

往事故人 | “斜杠老人”施蛰存

施蛰存被海内外学术界誉为“中国现代派鼻祖”。他不仅为读书界开了写小说、做翻译、研究古文、收碑帖这四扇窗,同时在编辑、教书、杂文写作等领域也建树颇丰。他以近百年人生,完整地见证并参与了20世纪中国文化的重建与发展,开窗多扇,堪称“斜杠老人”。 然而,由于年轻时与鲁迅发生过一场笔战,施蛰存一度被视为“遗老”和“另类”。在历经艰难之后,他再度为文坛所瞩目,手捧上海市政府颁发的“文学艺术杰出贡献奖”,奇

-

往事故人 | 中国红色文艺的开拓者

往事故人 | 中国红色文艺的开拓者

危拱之(1905—1973),河南信阳人。父亲危尚忠是清末秀才,以教书为生,危拱之七岁进私塾接受启蒙教育。她从小秉性刚强,毅然扯掉裹脚布,争得了一双“解放脚”。1924年考入私立河南第一女子中学,1926年到武汉报考黄埔军校第六期,成为该校首届也是唯一一届女生队的学员,并在讨伐军阀杨森率部叛乱的战斗中,与赵一曼等共产党员一道担负起运送弹药、救护伤员的任务。 广州起义爆发后,危拱之随叶剑英的教导团

-

往事故人 | 梁启超与协和医院的“百年公案”

往事故人 | 梁启超与协和医院的“百年公案”

一 1924年冬,梁启超五十一岁。他莫名其妙地患了一种病,总是尿中带血,而病因不明。此病伴随了他四五年时间,一直到他1929年去世,始终未愈。起初,情况不严重,且无痛苦,他不以为意。 那时,梁启超不仅在清华讲学,而且在京城各大高校都有定期演讲,甚为忙碌,顾不上看病。加之夫人李蕙仙不久前因癌症复发去世,他悲痛不已,自然也没有心情去看病。过了一阵子,他发现自己病情加重,考虑到夫人是患癌症去世的,他

登录

登录