目录

快速导航-

评论 | 《湄公河行动》:影像知觉视域下共同意识的书写

评论 | 《湄公河行动》:影像知觉视域下共同意识的书写

-

评论 | 从《尼伯龙根的指环》看西方文艺作品中的“指环”符号

评论 | 从《尼伯龙根的指环》看西方文艺作品中的“指环”符号

-

研究 | 手风琴流行音乐的演奏特征及对中国手风琴音乐的影响

研究 | 手风琴流行音乐的演奏特征及对中国手风琴音乐的影响

-

研究 | 艺术是人类情感表达的真实映射

研究 | 艺术是人类情感表达的真实映射

-

研究 | 对古筝演奏技巧发展的多维思考

研究 | 对古筝演奏技巧发展的多维思考

-

研究 | 新时代古筝表演艺术中的音乐风格与演奏技巧

研究 | 新时代古筝表演艺术中的音乐风格与演奏技巧

-

研究 | 对大提琴独奏《风》的创作分析与演奏探究

研究 | 对大提琴独奏《风》的创作分析与演奏探究

-

研究 | 汉魏琴论中的生命意识探析

研究 | 汉魏琴论中的生命意识探析

-

研究 | 拉赫玛尼诺夫《音画练习曲》(Op.39No.2)的音乐特点分析

研究 | 拉赫玛尼诺夫《音画练习曲》(Op.39No.2)的音乐特点分析

-

研究 | 鼓舞一体:苗族反排木鼓舞的形态分析与文化表述

研究 | 鼓舞一体:苗族反排木鼓舞的形态分析与文化表述

-

研究 | 民族舞蹈钢琴伴奏中藏羌彝音乐元素运用研究

研究 | 民族舞蹈钢琴伴奏中藏羌彝音乐元素运用研究

-

研究 | 吴地戏曲的文化生成研究

研究 | 吴地戏曲的文化生成研究

-

研究 | 戏剧表演中的人物形象塑造方法

研究 | 戏剧表演中的人物形象塑造方法

-

研究 | 国产仙侠类电视剧的叙事策略探究

研究 | 国产仙侠类电视剧的叙事策略探究

-

研究 | 毕达哥拉斯美学思想中的“和谐”

研究 | 毕达哥拉斯美学思想中的“和谐”

-

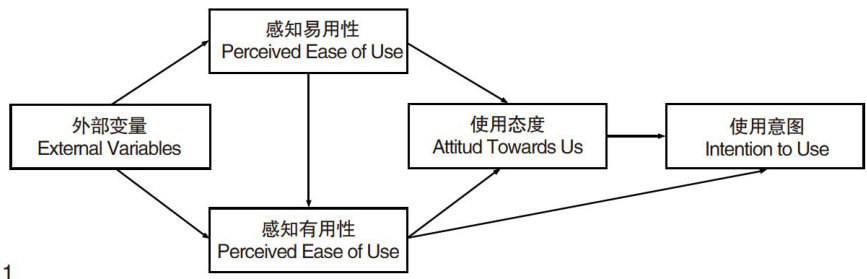

研究 | 利用技术接受模型(TAM)的古典文学改编游戏使用意愿研究

研究 | 利用技术接受模型(TAM)的古典文学改编游戏使用意愿研究

-

传承 | 当代徽剧艺术研究的价值重构与跨界拓展

传承 | 当代徽剧艺术研究的价值重构与跨界拓展

-

传承 | 乡村振兴视阀下广西铜鼓舞传承与保护研究

传承 | 乡村振兴视阀下广西铜鼓舞传承与保护研究

-

传承 | 钢琴技巧在中国舞音乐演奏中的运用与发展

传承 | 钢琴技巧在中国舞音乐演奏中的运用与发展

-

融合 | 现代音乐与古典音乐的差异和融合

融合 | 现代音乐与古典音乐的差异和融合

-

融合 | 小提琴演奏技巧与情感表达融入流行音乐的对策研究

融合 | 小提琴演奏技巧与情感表达融入流行音乐的对策研究

-

融合 | 跨文化视角下的舞蹈表演:传统与现代元素的融合

融合 | 跨文化视角下的舞蹈表演:传统与现代元素的融合

-

融合 | 影视艺术与新媒体的融合发展研究

融合 | 影视艺术与新媒体的融合发展研究

-

融合 | 经典文学作品舞台改编与表演艺术的融合

融合 | 经典文学作品舞台改编与表演艺术的融合

-

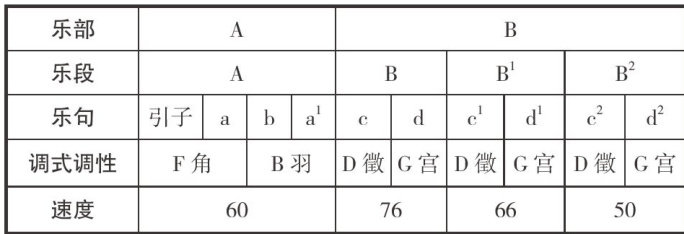

演唱 | 常德丝弦《武陵谣》的唱腔特点和演唱探析

演唱 | 常德丝弦《武陵谣》的唱腔特点和演唱探析

-

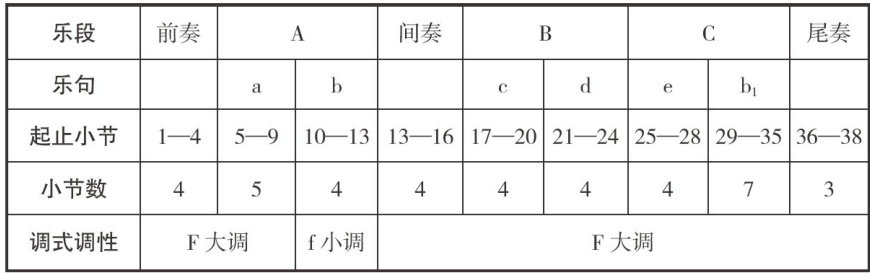

演唱 | 黄自艺术歌曲《思乡》的艺术特征及演唱分析

演唱 | 黄自艺术歌曲《思乡》的艺术特征及演唱分析

-

演唱 | 美声演唱中高音技巧的突破与实践

演唱 | 美声演唱中高音技巧的突破与实践

-

演唱 | 咏叹调《爱、恨、希望与疑惑》作品特征与演唱技巧分析

演唱 | 咏叹调《爱、恨、希望与疑惑》作品特征与演唱技巧分析

-

演唱 | 中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的应用策略

演唱 | 中国传统戏曲演唱技巧在民族声乐演唱中的应用策略

-

翻译 | 译者身份的选择

翻译 | 译者身份的选择

-

翻译 | 生态翻译学视域下中国纪录片汉英字幕翻译研究

翻译 | 生态翻译学视域下中国纪录片汉英字幕翻译研究

过往期刊

更多-

名家名作

2025年36期 -

名家名作

2025年35期 -

名家名作

2025年34期 -

名家名作

2025年33期 -

名家名作

2025年32期 -

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录