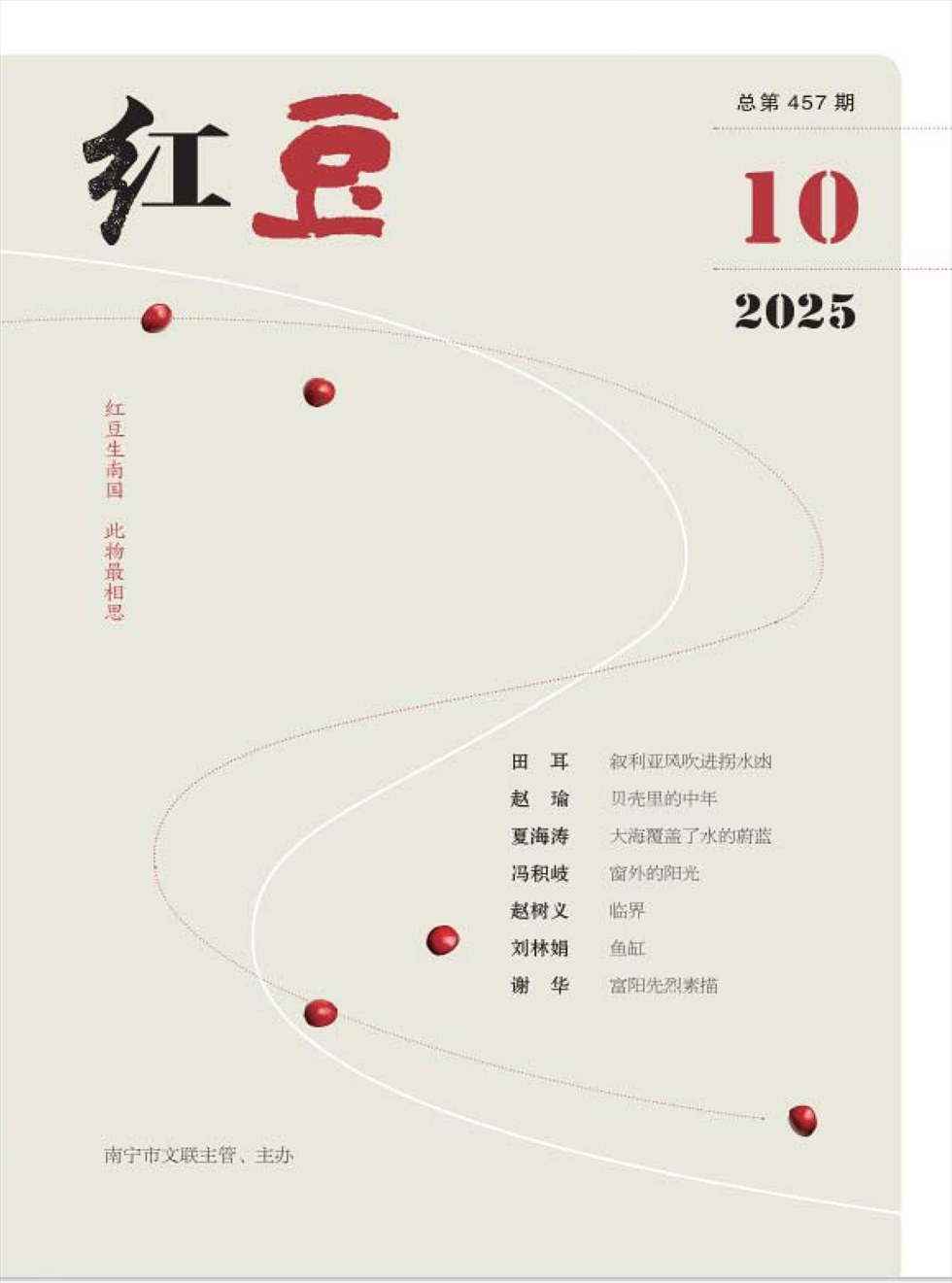

目录

快速导航-

主编荐读 | 叙利亚风吹进拐水凼

主编荐读 | 叙利亚风吹进拐水凼

-

主编荐读 | “满”与“空”的谐谑剧

主编荐读 | “满”与“空”的谐谑剧

-

主编荐读 | 贝壳里的中年

主编荐读 | 贝壳里的中年

-

主编荐读 | 中年揽镜自照时

主编荐读 | 中年揽镜自照时

-

主编荐读 | 大海覆盖了水的蔚蓝(组诗)

主编荐读 | 大海覆盖了水的蔚蓝(组诗)

-

主编荐读 | 用动词把握世界

主编荐读 | 用动词把握世界

-

小说长廊 | 窗外的阳光

小说长廊 | 窗外的阳光

-

小说长廊 | 驶向陌生远方的列车

小说长廊 | 驶向陌生远方的列车

-

小说长廊 | 秋浦河畔寻珠

小说长廊 | 秋浦河畔寻珠

-

小说长廊 | 只要老子还走得动

小说长廊 | 只要老子还走得动

-

小说长廊 | 脉枕

小说长廊 | 脉枕

-

小说长廊 | 胡玲微篇小说二题

小说长廊 | 胡玲微篇小说二题

-

小说长廊 | 放声歌唱

小说长廊 | 放声歌唱

-

散文 | 临界

散文 | 临界

-

散文 | 纸窟

散文 | 纸窟

-

散文 | 物语新编

散文 | 物语新编

-

散文 | 一个恐高者的悬崖之旅

散文 | 一个恐高者的悬崖之旅

-

散文 | 雪湖记

散文 | 雪湖记

-

散文 | 出安龙记

散文 | 出安龙记

-

散文 | 在海边,总会有一些思绪

散文 | 在海边,总会有一些思绪

-

散文 | 行走与品味(外一篇)

散文 | 行走与品味(外一篇)

-

发轫 | 鱼缸

发轫 | 鱼缸

-

发轫 | 当淡水鱼游弋于海

发轫 | 当淡水鱼游弋于海

-

诗歌部落 | 富阳先烈素描(组诗)

诗歌部落 | 富阳先烈素描(组诗)

-

诗歌部落 | 纳木错笔记(组诗)

诗歌部落 | 纳木错笔记(组诗)

-

诗歌部落 | 乡土碑铭(组诗)

诗歌部落 | 乡土碑铭(组诗)

-

诗歌部落 | 时光的标本(组诗)

诗歌部落 | 时光的标本(组诗)

-

诗歌部落 | 惊蛰五象(组诗)

诗歌部落 | 惊蛰五象(组诗)

-

诗歌部落 | 光阴的故事(组诗)

诗歌部落 | 光阴的故事(组诗)

-

诗歌部落 | 心途拾光(组诗)

诗歌部落 | 心途拾光(组诗)

-

诗歌部落 | 梦的对接(外一首)

诗歌部落 | 梦的对接(外一首)

-

诗歌部落 | 春分(外一首)

诗歌部落 | 春分(外一首)

-

诗歌部落 | 镜子帖(外一首)

诗歌部落 | 镜子帖(外一首)

-

翰墨丹青 | 拍摄平陆运河的体会

翰墨丹青 | 拍摄平陆运河的体会

登录

登录