目录

快速导航-

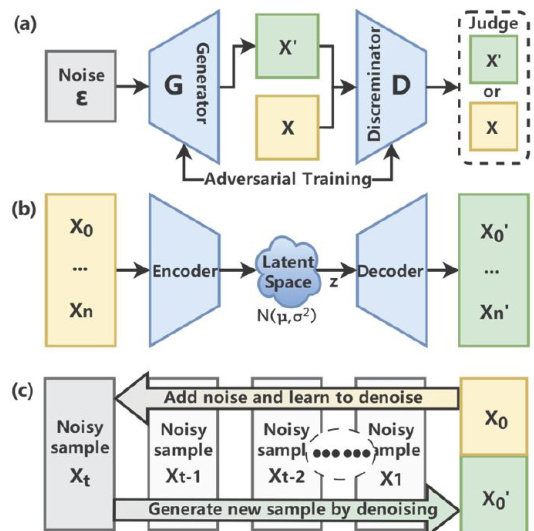

展望 | 生成式人工智能在电池研究中的应用:现状与展望

展望 | 生成式人工智能在电池研究中的应用:现状与展望

-

综述 | 电催化氯代芳香烃脱氯催化剂的合成策略、应用与挑战

综述 | 电催化氯代芳香烃脱氯催化剂的合成策略、应用与挑战

-

综述 | 用于电合成过氧化氢的贵金属催化剂和反应器设计

综述 | 用于电合成过氧化氢的贵金属催化剂和反应器设计

-

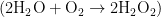

论文 | BiVO4/WO3-x. S型异质结通过增强内建电场提升光热催化活性

论文 | BiVO4/WO3-x. S型异质结通过增强内建电场提升光热催化活性

-

论文 | 基于选择性化学刻蚀的低缺陷炭导电网络原位构筑及其对活性炭比表面积与导电性的协同增强

论文 | 基于选择性化学刻蚀的低缺陷炭导电网络原位构筑及其对活性炭比表面积与导电性的协同增强

-

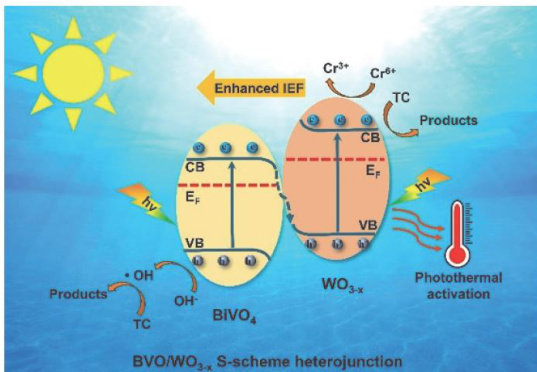

论文 | 通过分子内氧化提升沥青衍生硬碳的储钠性能以用于高性能钠离子电池

论文 | 通过分子内氧化提升沥青衍生硬碳的储钠性能以用于高性能钠离子电池

-

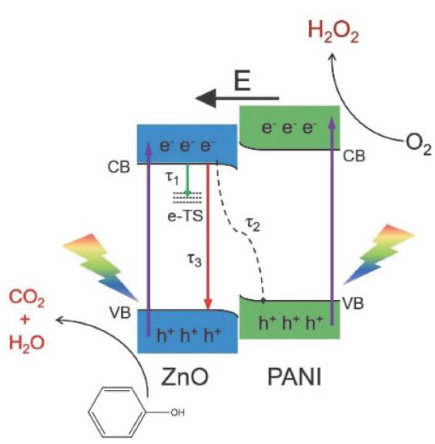

论文 | MOF衍生的ZnO/PANIS型异质结用于高效光催化苯酚矿化耦合H2O2生产

论文 | MOF衍生的ZnO/PANIS型异质结用于高效光催化苯酚矿化耦合H2O2生产

-

论文 | Ga掺杂 CuIv-Al2O3 双功能界面位点促进 CO2 加氢直接合成二甲醚

论文 | Ga掺杂 CuIv-Al2O3 双功能界面位点促进 CO2 加氢直接合成二甲醚

-

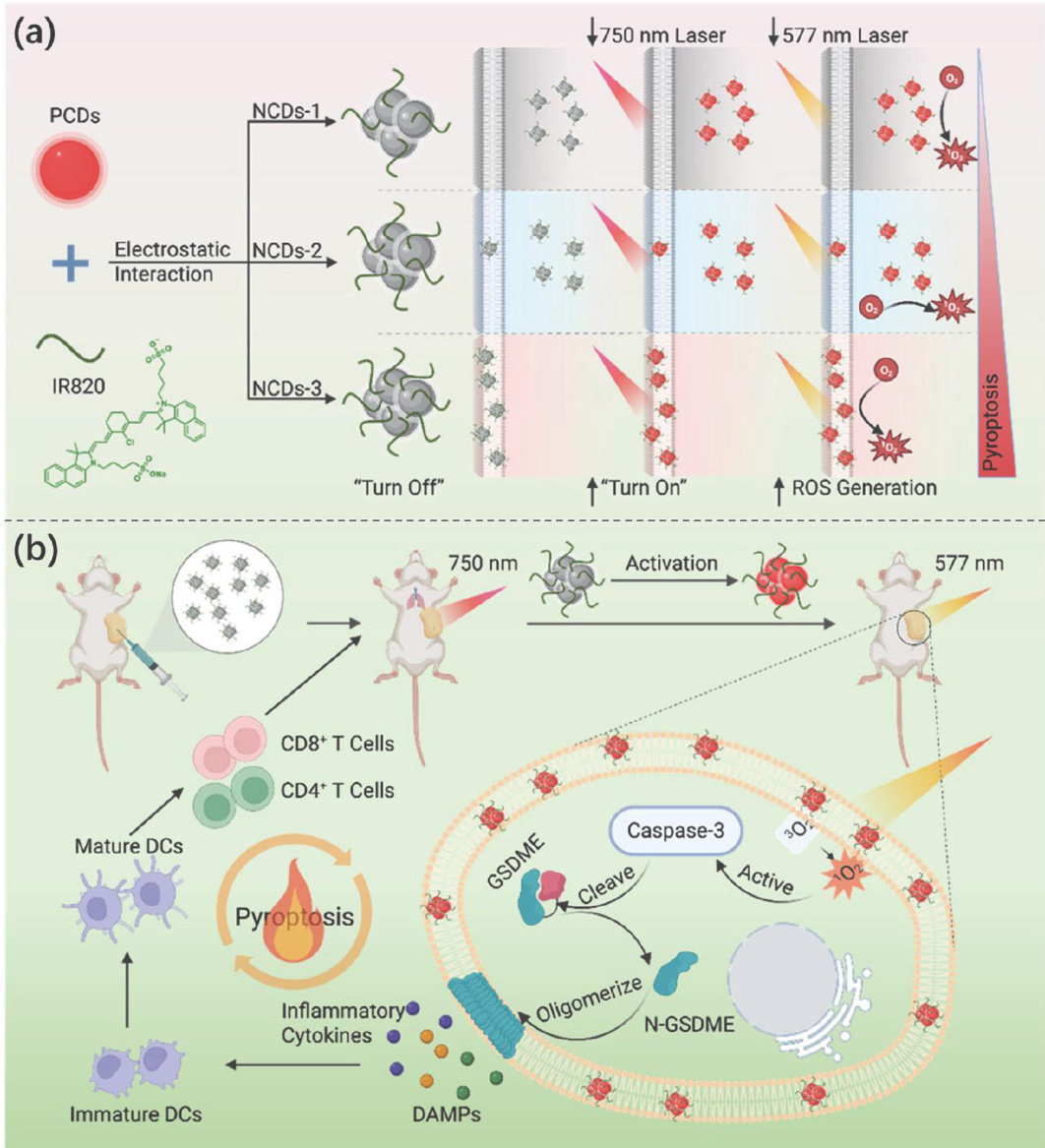

论文 | 细胞膜锚定的纳米工程化碳点作为焦亡放大器用于增强的肿瘤光动力免疫治疗

论文 | 细胞膜锚定的纳米工程化碳点作为焦亡放大器用于增强的肿瘤光动力免疫治疗

-

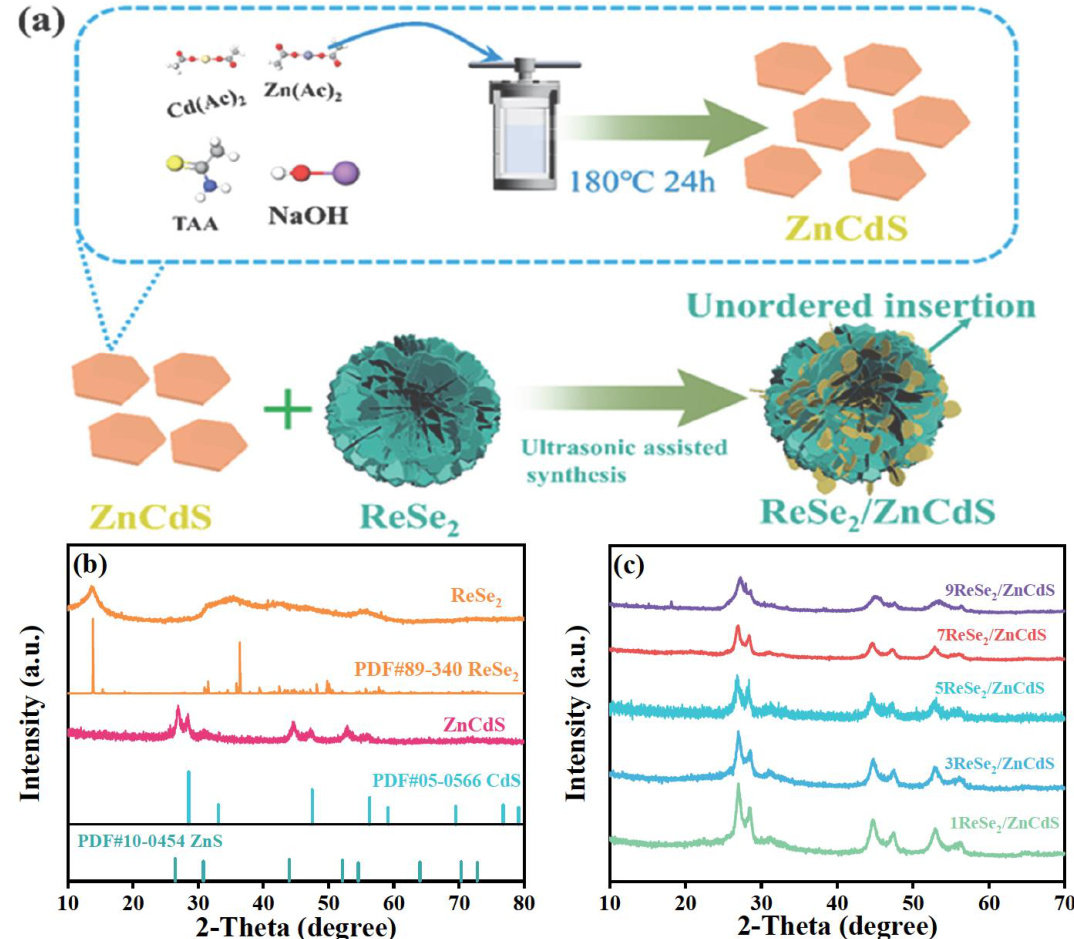

论文 | 3D/2DReSe2/ZnCdSS型光催化剂高效界面电荷分离增强光催化析氢

论文 | 3D/2DReSe2/ZnCdSS型光催化剂高效界面电荷分离增强光催化析氢

登录

登录