目录

快速导航-

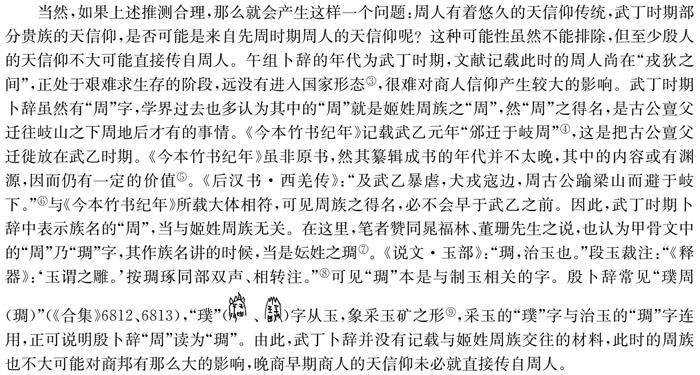

专题研究 | 商人天信仰研究

专题研究 | 商人天信仰研究

-

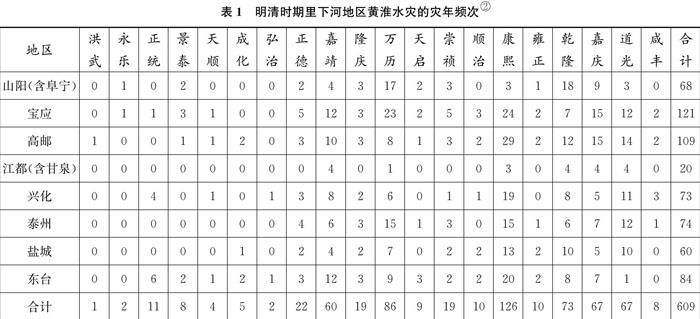

专题研究 | 黄淮水灾视野下明清里下河地区环境演变与特色农业发展

专题研究 | 黄淮水灾视野下明清里下河地区环境演变与特色农业发展

-

专题研究 | 光绪初年鸦片禁政与西北诸省督抚的应对

专题研究 | 光绪初年鸦片禁政与西北诸省督抚的应对

-

专题研究 | 清末新政时期同城总督、巡抚关系初探

专题研究 | 清末新政时期同城总督、巡抚关系初探

-

专题研究 | “里斯本丸”沉船事件的本事、记忆与纪念

专题研究 | “里斯本丸”沉船事件的本事、记忆与纪念

-

俄罗斯及苏联史 | 译者与学者之间的对话

俄罗斯及苏联史 | 译者与学者之间的对话

-

东南亚史 | 10—15世纪越南国家意识形态的建构与儒学正统地位的回归

东南亚史 | 10—15世纪越南国家意识形态的建构与儒学正统地位的回归

-

英国-英帝国-英联邦国家史 | 执政理想的确证:金诺克时期英国工党政策反省运动探析

英国-英帝国-英联邦国家史 | 执政理想的确证:金诺克时期英国工党政策反省运动探析

-

学术争鸣 | 苏轼进士科考试问题再议

学术争鸣 | 苏轼进士科考试问题再议

-

史学理论与史学史 | 比较史学视域下的加洛林封建政治

史学理论与史学史 | 比较史学视域下的加洛林封建政治

-

史学理论与史学史 | 西方学界奴隶制社会研究的路径与趋势

史学理论与史学史 | 西方学界奴隶制社会研究的路径与趋势

-

读史札记 | 蜀汉参军官的地位与作用探微

读史札记 | 蜀汉参军官的地位与作用探微

登录

登录