目录

快速导航-

专题研究 | 天子祭祀与西周王权的运作及其演变

专题研究 | 天子祭祀与西周王权的运作及其演变

-

专题研究 | 论宋代俸给原则的形成及其实践

专题研究 | 论宋代俸给原则的形成及其实践

-

专题研究 | “祀之正也”:南宋理学士人与州县社稷祭祀之重振

专题研究 | “祀之正也”:南宋理学士人与州县社稷祭祀之重振

-

专题研究 | 钦定事迹:明太祖对开国史的撰述与控制

专题研究 | 钦定事迹:明太祖对开国史的撰述与控制

-

专题研究 | “金融协力”:近代台湾银行向江西的营业网络扩张

专题研究 | “金融协力”:近代台湾银行向江西的营业网络扩张

-

专题研究 | 哲学话语与教育权力:人生观论战与20世纪20年代的新学制改革

专题研究 | 哲学话语与教育权力:人生观论战与20世纪20年代的新学制改革

-

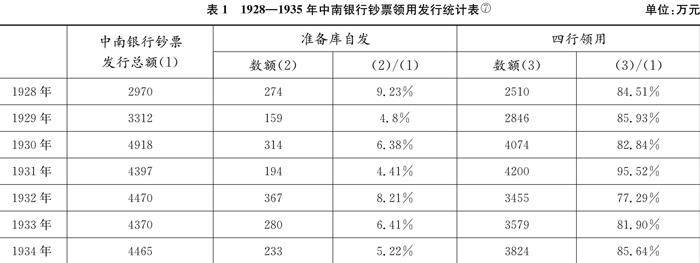

专题研究 | 南京国民政府时期中南暗记券的领用与推广(1927—1935)

专题研究 | 南京国民政府时期中南暗记券的领用与推广(1927—1935)

-

专题研究 | 战后国民政府经济统制与无锡蚕丝业的发展(1945—1949)

专题研究 | 战后国民政府经济统制与无锡蚕丝业的发展(1945—1949)

-

南亚史 | 印度与朝鲜战争初期的停火问题

南亚史 | 印度与朝鲜战争初期的停火问题

-

南亚史 | 20世纪60年代印度排华运动的缘起与演变

南亚史 | 20世纪60年代印度排华运动的缘起与演变

-

史学理论与史学史 | 从《读史》看王安石的史学观

史学理论与史学史 | 从《读史》看王安石的史学观

-

史学理论与史学史 | 英国大萧条历史书写的流变与价值向度

史学理论与史学史 | 英国大萧条历史书写的流变与价值向度

登录

登录