目录

快速导航-

卷首语 | 大语言模型的“语言”跟自然语言性质迥然不同

卷首语 | 大语言模型的“语言”跟自然语言性质迥然不同

-

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 网文是语言生活研究的一个新课题

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 网文是语言生活研究的一个新课题

-

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言生活问题的捕捉、发掘与提炼

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言生活问题的捕捉、发掘与提炼

-

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 中国“语言生活派”的返本开新

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 中国“语言生活派”的返本开新

-

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 规范与认同:从语言定义审视LPP 的学科属性

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 规范与认同:从语言定义审视LPP 的学科属性

-

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言规划须因时而变和因地制宜

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言规划须因时而变和因地制宜

-

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言生活是一个包含语言规划的整体性概念

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言生活是一个包含语言规划的整体性概念

-

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言生活民族志研究中的几个问题

“中国语言生活研究二十年”多人谈 | 语言生活民族志研究中的几个问题

-

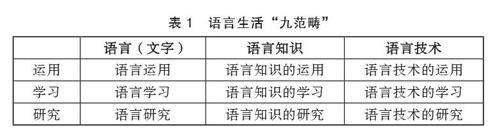

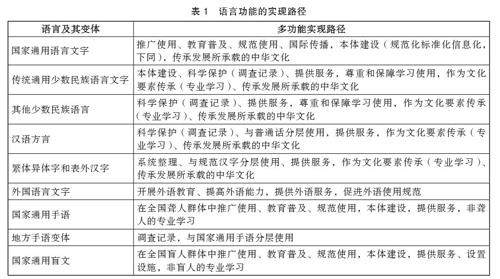

特稿 | 二十年来的中国语言生活研究

特稿 | 二十年来的中国语言生活研究

-

专题研究一 语言立法 | 语言功能规划视角下的新时代语言立法

专题研究一 语言立法 | 语言功能规划视角下的新时代语言立法

-

专题研究一 语言立法 | 《国家通用语言文字法》研究的回顾与思考

专题研究一 语言立法 | 《国家通用语言文字法》研究的回顾与思考

-

专题研究一 语言立法 | 国家认同视域下的《国家通用语言文字法》修改

专题研究一 语言立法 | 国家认同视域下的《国家通用语言文字法》修改

-

专题研究一 语言立法 | 当代俄罗斯的语言立法与语言关系发展

专题研究一 语言立法 | 当代俄罗斯的语言立法与语言关系发展

-

专题研究二 大语言模型 | 描写还是解释:由ChatGPT反思语言学的两种目标

专题研究二 大语言模型 | 描写还是解释:由ChatGPT反思语言学的两种目标

-

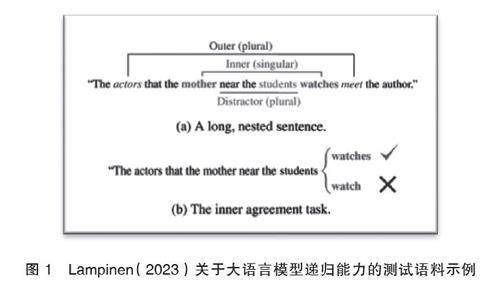

专题研究二 大语言模型 | 国际学界关于ChatGPT语言能力的争论与思考

专题研究二 大语言模型 | 国际学界关于ChatGPT语言能力的争论与思考

-

专题研究二 大语言模型 | 大语言模型在哪里挑战了语言学?

专题研究二 大语言模型 | 大语言模型在哪里挑战了语言学?

登录

登录