目录

快速导航-

专题·中国电影高质量发展研究 | 主持人语

专题·中国电影高质量发展研究 | 主持人语

-

专题·中国电影高质量发展研究 | 中国式现代化视域下类型电影的发展现状与启示

专题·中国电影高质量发展研究 | 中国式现代化视域下类型电影的发展现状与启示

-

专题·中国电影高质量发展研究 | 新世纪以来中国区域电影高质量发展研究

专题·中国电影高质量发展研究 | 新世纪以来中国区域电影高质量发展研究

-

专题·中国电影高质量发展研究 | 新世纪以来艺术电影创作研究

专题·中国电影高质量发展研究 | 新世纪以来艺术电影创作研究

-

专题·中国电影高质量发展研究 | 新主流电影的青年文化意义与奇观影像

专题·中国电影高质量发展研究 | 新主流电影的青年文化意义与奇观影像

-

访谈 | 媒介变革背景下的影视研究:从工业美学到影游融合的理论扩容

访谈 | 媒介变革背景下的影视研究:从工业美学到影游融合的理论扩容

-

人工智能与影像创作 | AIGC技术驱动下纪录片创作的变革与挑战

人工智能与影像创作 | AIGC技术驱动下纪录片创作的变革与挑战

-

人工智能与影像创作 | 从“数字化”到“智能化”的转变:AIGC技术主导的电影创作模式发展探究

人工智能与影像创作 | 从“数字化”到“智能化”的转变:AIGC技术主导的电影创作模式发展探究

-

电影产业 | 我国电影产业新质生产力的核心要素及未来路径

电影产业 | 我国电影产业新质生产力的核心要素及未来路径

-

电影产业 | 问题与对策:当前山东省电影企业发展现状研究

电影产业 | 问题与对策:当前山东省电影企业发展现状研究

-

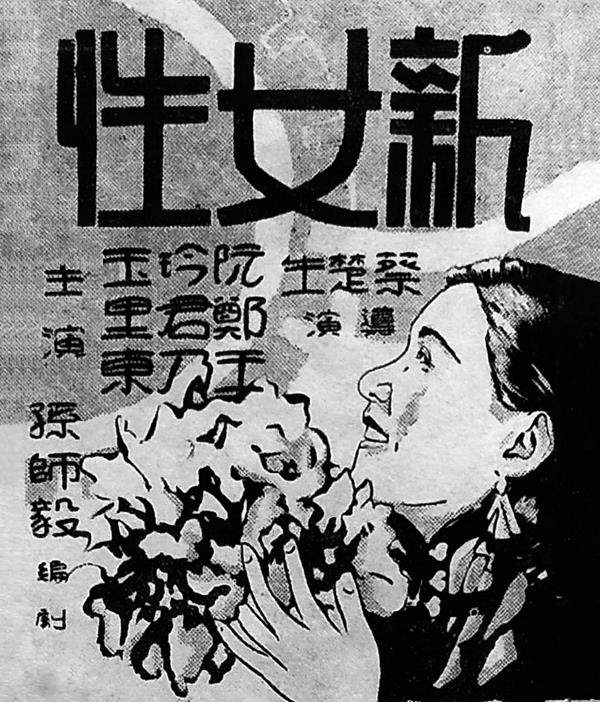

电影文化 | 论我国早期电影中声音对城市形象的塑造

电影文化 | 论我国早期电影中声音对城市形象的塑造

-

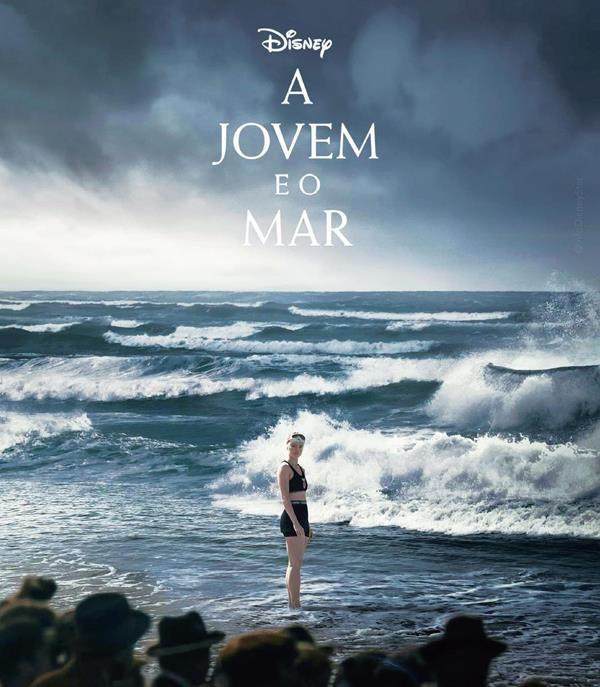

电影文化 | 《泳者之心》:电影媒介与具身尺度下的海洋空间

电影文化 | 《泳者之心》:电影媒介与具身尺度下的海洋空间

-

类型与题材 | 杂糅性与奇观性:当代复合叙事电影的美学特征

类型与题材 | 杂糅性与奇观性:当代复合叙事电影的美学特征

-

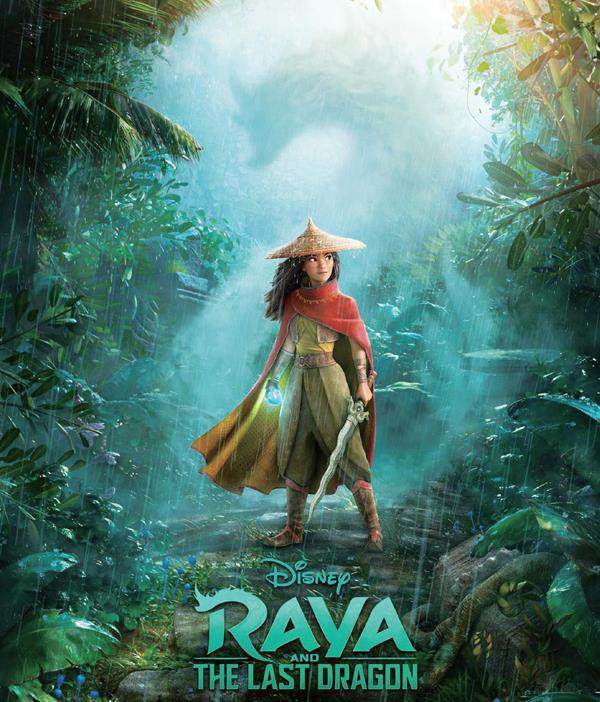

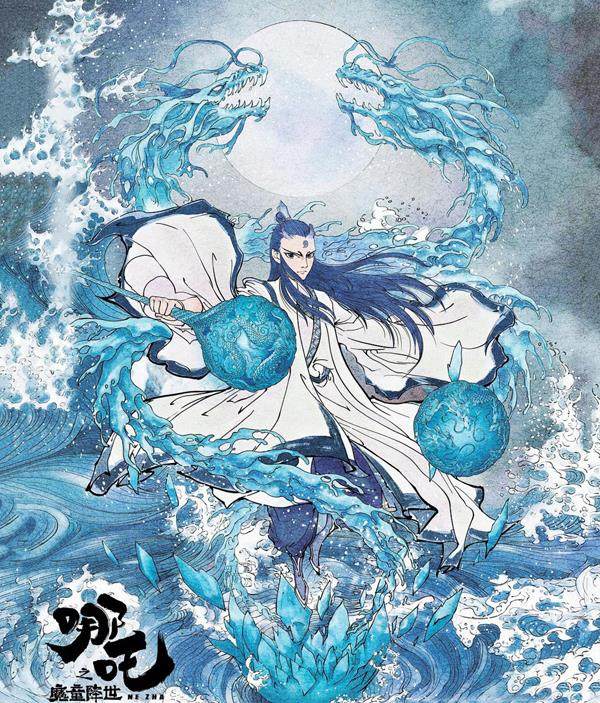

动画视域 | 全球在地化:我国神话题材动画电影的海外传播策略

动画视域 | 全球在地化:我国神话题材动画电影的海外传播策略

-

动画视域 | 超高清电影放映的技术、文本与本体论探析

动画视域 | 超高清电影放映的技术、文本与本体论探析

-

荧屏广角 | 书画类型综艺节目的知识科普与创意呈现

荧屏广角 | 书画类型综艺节目的知识科普与创意呈现

-

荧屏广角 | 内容·叙事·市场: “社会加速”语境下短剧精品化叙事研究

荧屏广角 | 内容·叙事·市场: “社会加速”语境下短剧精品化叙事研究

过往期刊

更多-

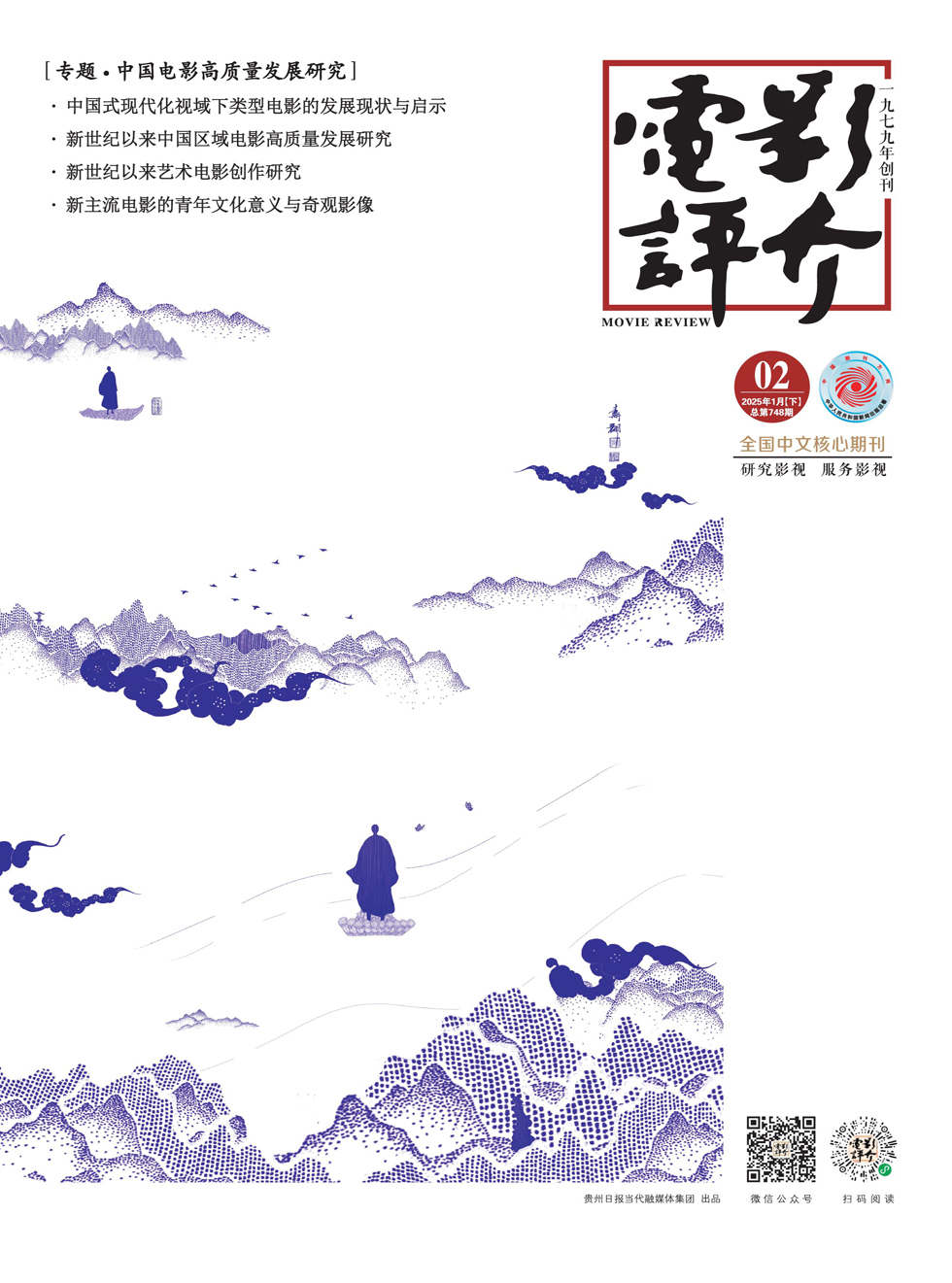

电影评介

2025年24期 -

电影评介

2025年23期 -

电影评介

2025年22期 -

电影评介

2025年21期 -

电影评介

2025年20期 -

电影评介

2025年19期 -

电影评介

2025年18期 -

电影评介

2025年17期 -

电影评介

2025年16期 -

电影评介

2025年15期 -

电影评介

2025年14期 -

电影评介

2025年13期 -

电影评介

2025年12期 -

电影评介

2025年11期 -

电影评介

2025年10期 -

电影评介

2025年09期 -

电影评介

2025年08期 -

电影评介

2025年07期 -

电影评介

2025年06期 -

电影评介

2025年05期 -

电影评介

2025年04期 -

电影评介

2025年03期 -

电影评介

2025年02期 -

电影评介

2025年01期

登录

登录