- 全部分类/

- 文学文摘/

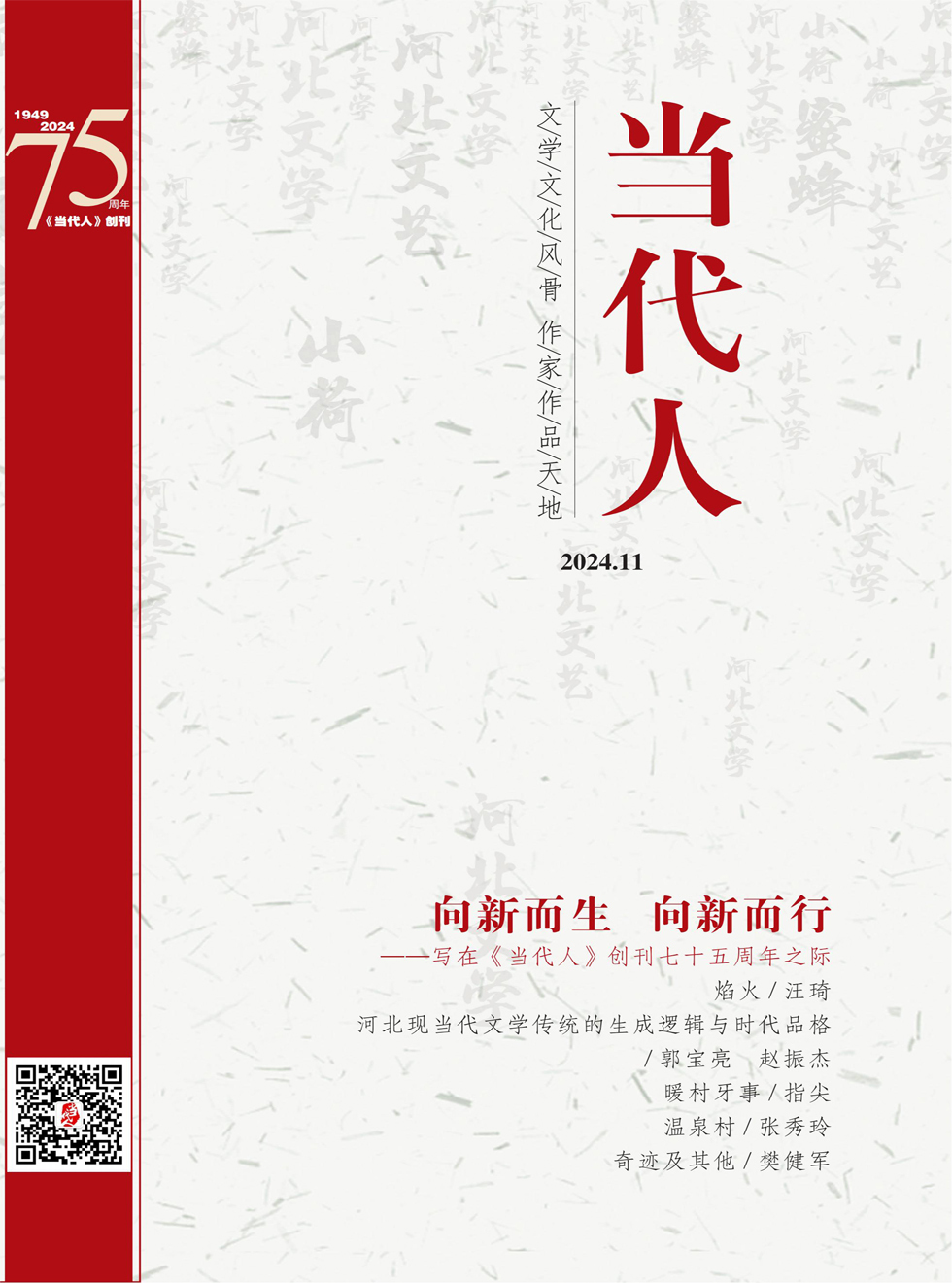

- 当代人

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

开卷 | 向新而生 向新而行

开卷 | 向新而生 向新而行

-

小说坊 | 焰火

小说坊 | 焰火

-

小说坊 | 月牙泉边

小说坊 | 月牙泉边

-

小说坊 | 我爱江小山

小说坊 | 我爱江小山

-

小说坊 | 淡饮茶

小说坊 | 淡饮茶

-

小说坊 | 吴芝儿湖

小说坊 | 吴芝儿湖

-

小说坊 | 三爷

小说坊 | 三爷

-

小说坊 | 二十粒松子

小说坊 | 二十粒松子

-

对话录 | 河北现当代文学传统的生成逻辑与时代品格

对话录 | 河北现当代文学传统的生成逻辑与时代品格

-

新文采 | 暖村牙事

新文采 | 暖村牙事

-

新文采 | 出海

新文采 | 出海

-

新文采 | 鲜汤

新文采 | 鲜汤

-

新文采 | 三畤原手记

新文采 | 三畤原手记

-

新文采 | 写给Y的N封信

新文采 | 写给Y的N封信

-

新文采 | 兄弟你好

新文采 | 兄弟你好

-

新文采 | 蓬勃土炕

新文采 | 蓬勃土炕

-

诗歌潮 | 温泉村

诗歌潮 | 温泉村

-

诗歌潮 | 张北叙事

诗歌潮 | 张北叙事

-

诗歌潮 | 奇迹及其他

诗歌潮 | 奇迹及其他

-

诗歌潮 | 一旦它钻出我的皮肤

诗歌潮 | 一旦它钻出我的皮肤

-

诗歌潮 | 说起一生

诗歌潮 | 说起一生

-

诗歌潮 | 忽忆故园

诗歌潮 | 忽忆故园

-

诗歌潮 | 落叶

诗歌潮 | 落叶

登录

登录