目录

快速导航-

理论探讨 | 面向未来教育范式的智慧教育研究

理论探讨 | 面向未来教育范式的智慧教育研究

-

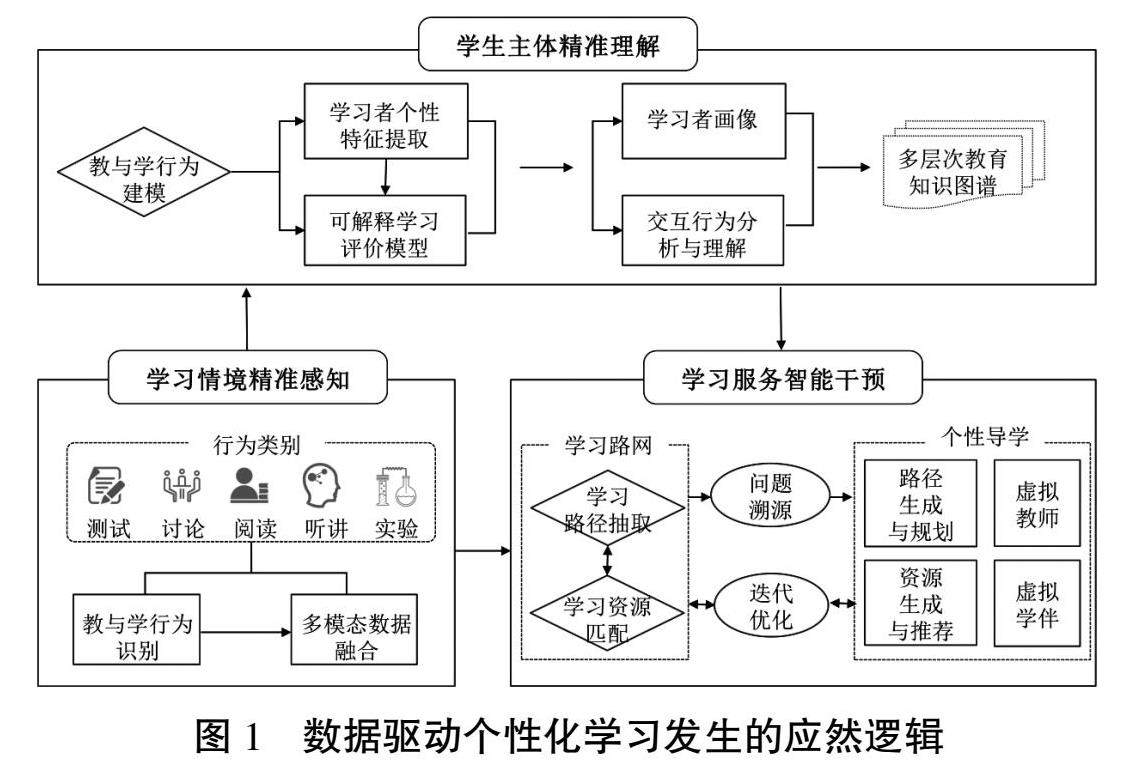

理论探讨 | 数据驱动的个性化学习:实然问题、应然逻辑与实现路径

理论探讨 | 数据驱动的个性化学习:实然问题、应然逻辑与实现路径

-

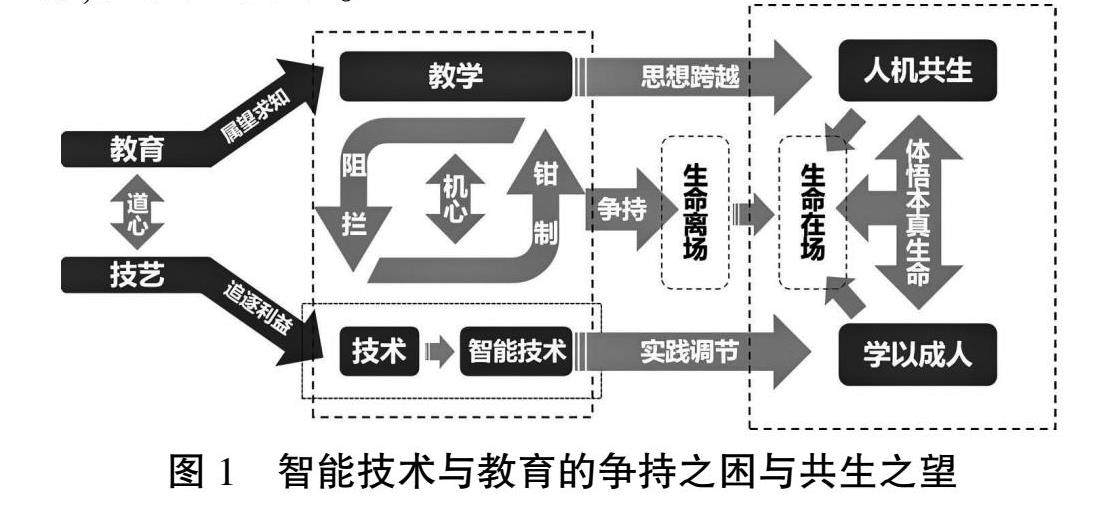

理论探讨 | 从生命离场到在场:智能技术与教育争持的哲学省思

理论探讨 | 从生命离场到在场:智能技术与教育争持的哲学省思

-

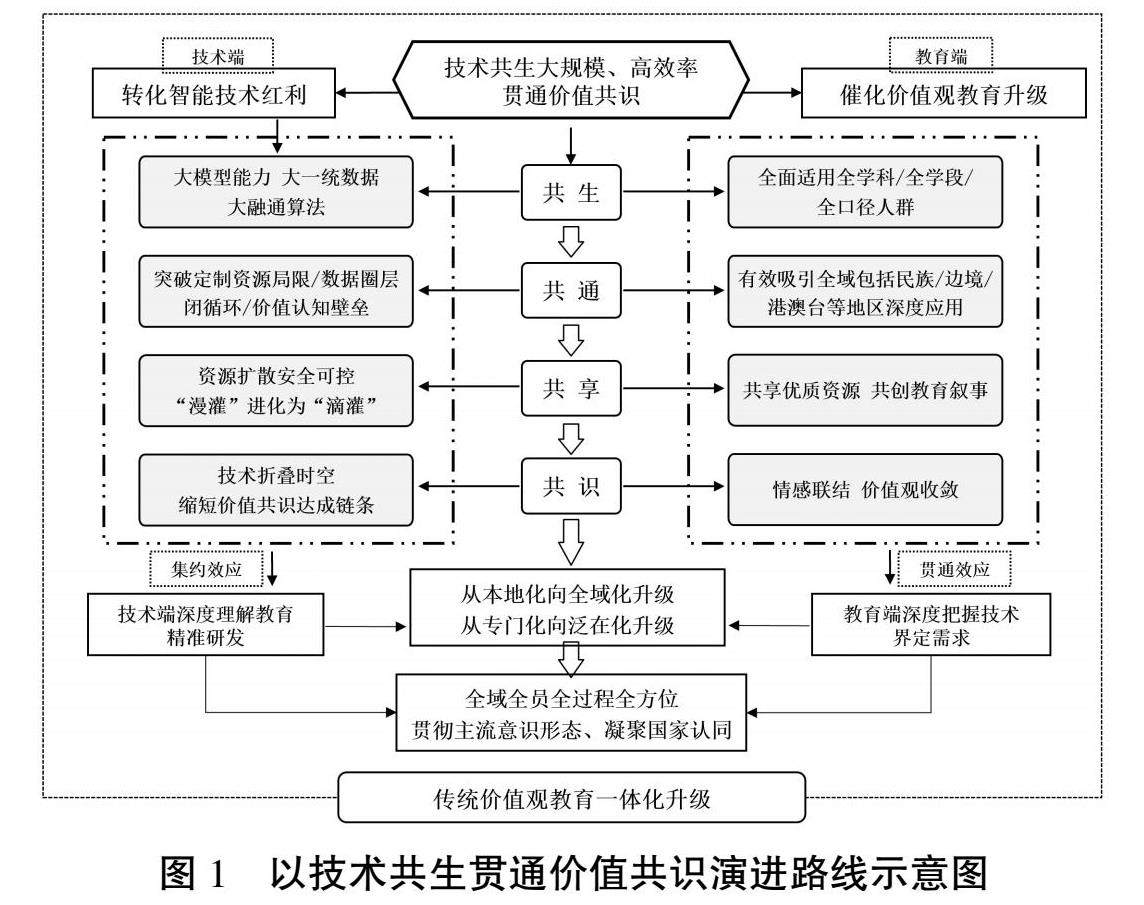

理论探讨 | 以技术共生贯通价值共识

理论探讨 | 以技术共生贯通价值共识

-

理论探讨 | “变”与“不变”:数智时代大规模因材施教的理性审思

理论探讨 | “变”与“不变”:数智时代大规模因材施教的理性审思

-

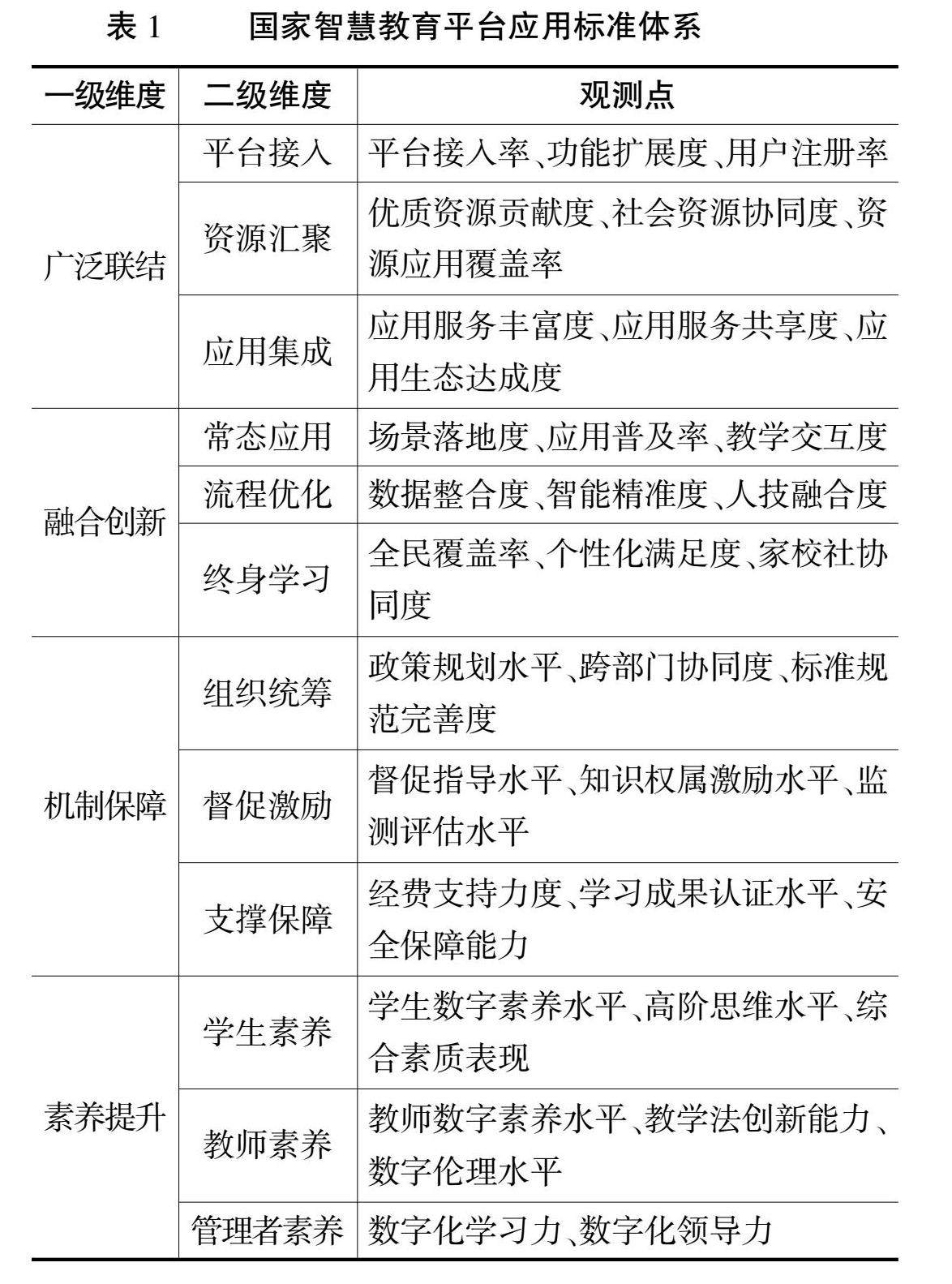

教育数字化 | 基于标准的国家智慧教育平台调优:国际方位与发展路径

教育数字化 | 基于标准的国家智慧教育平台调优:国际方位与发展路径

-

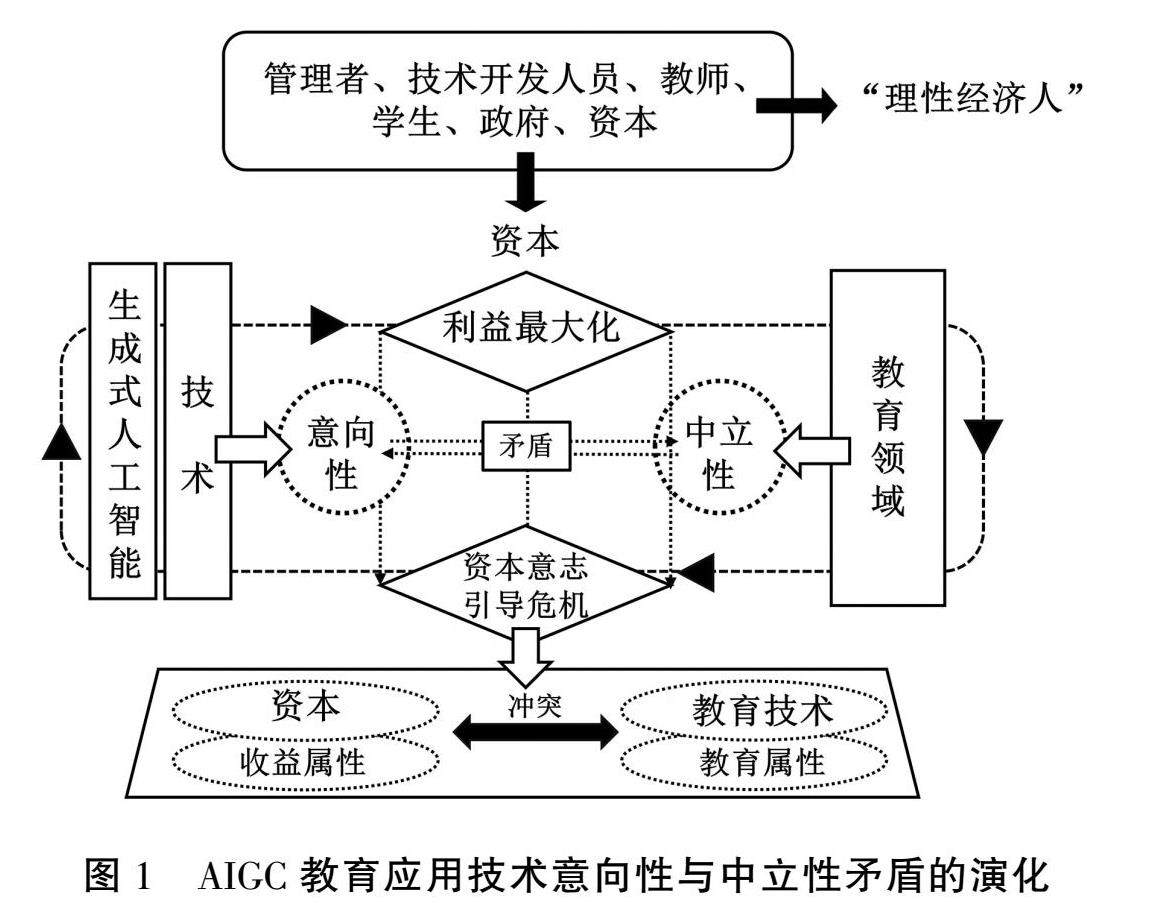

教育数字化 | 冲突与消弭:AIGC教育应用的技术中立性消失与资本取向性危机

教育数字化 | 冲突与消弭:AIGC教育应用的技术中立性消失与资本取向性危机

-

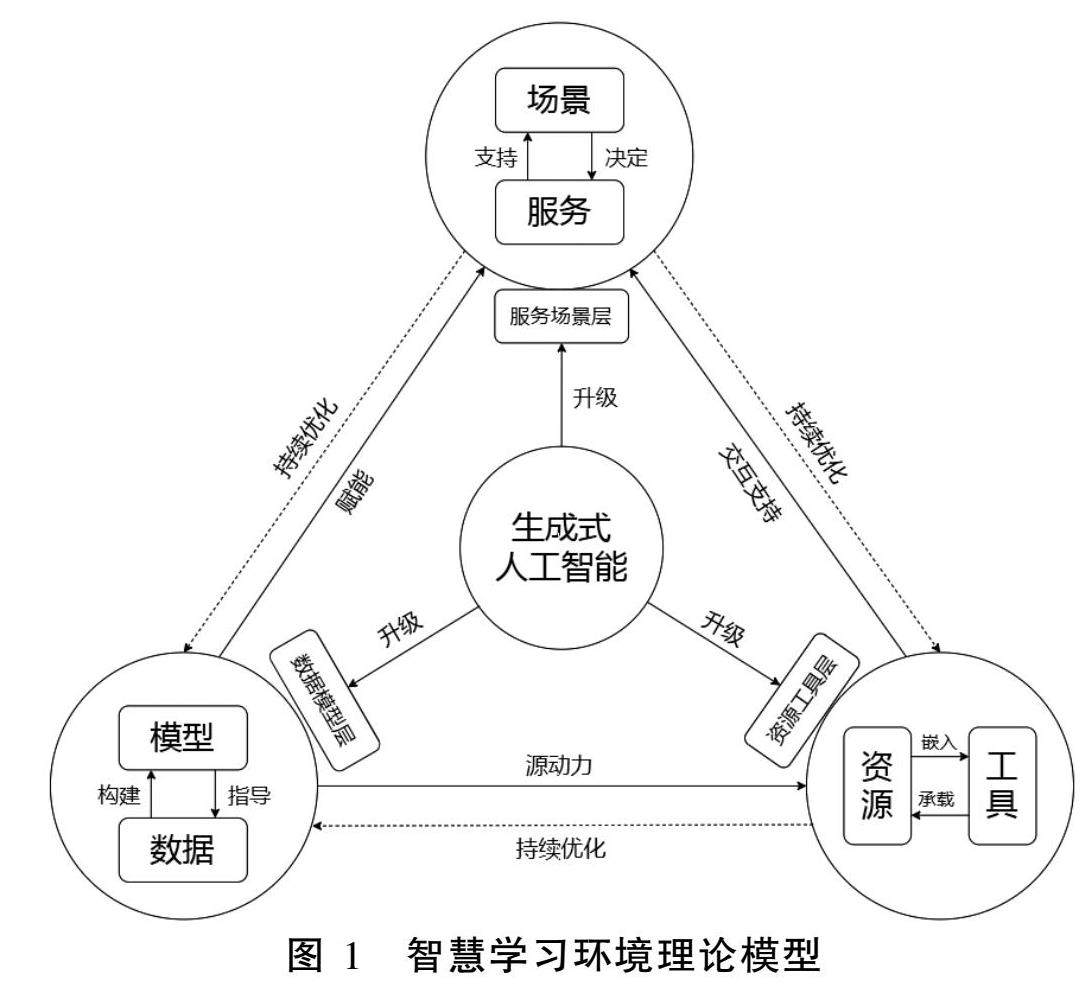

学习环境与资源 | 以生成式人工智能重塑智慧学习环境:从要素改进到生态重构

学习环境与资源 | 以生成式人工智能重塑智慧学习环境:从要素改进到生态重构

-

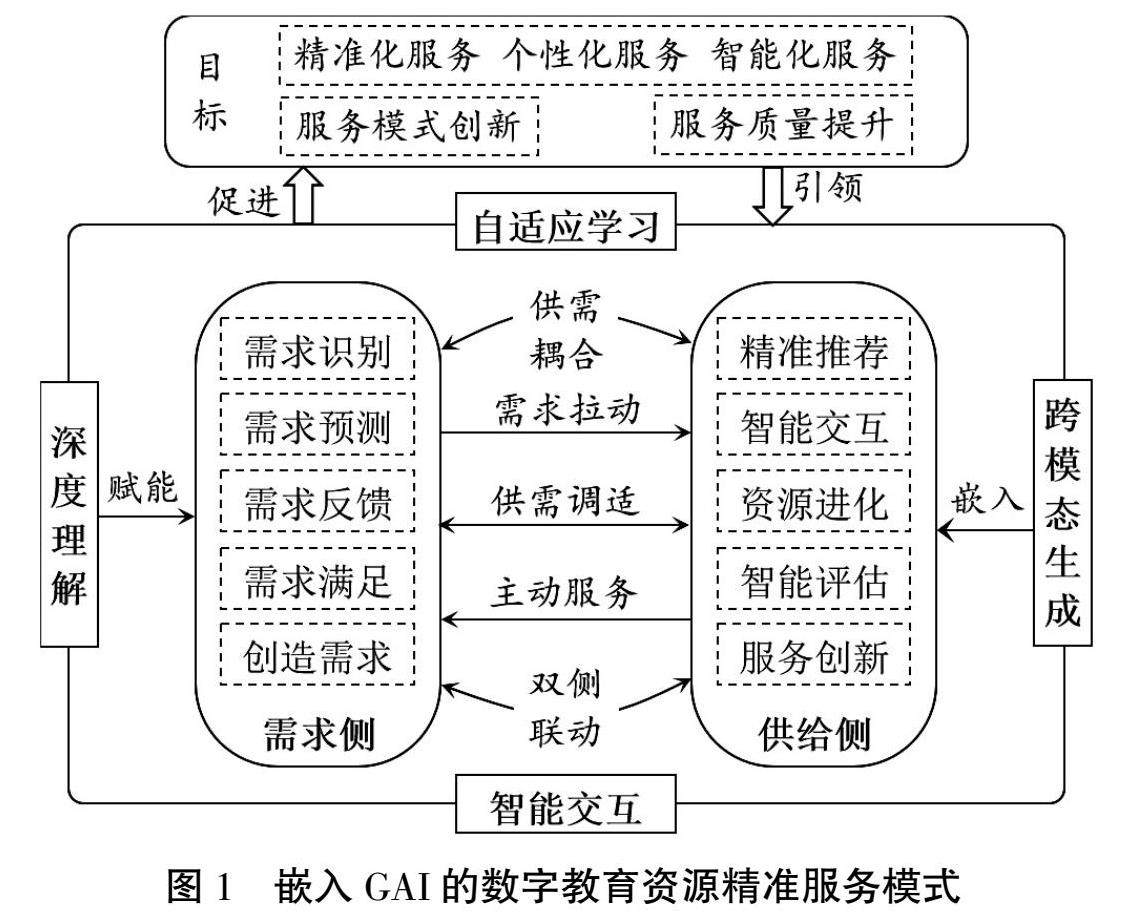

学习环境与资源 | 嵌入生成式人工智能的数字教育资源精准服务模式构建

学习环境与资源 | 嵌入生成式人工智能的数字教育资源精准服务模式构建

-

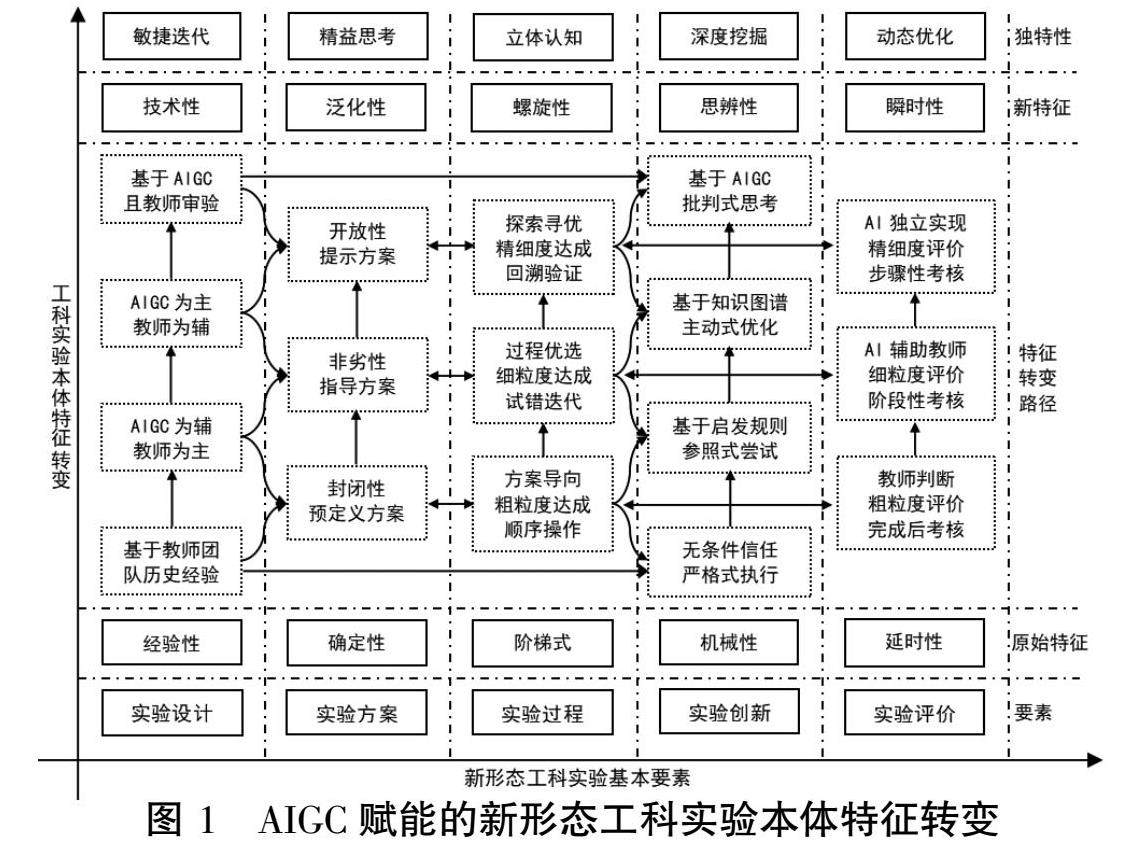

学习环境与资源 | AIGC赋能的新形态工科实验教学初探

学习环境与资源 | AIGC赋能的新形态工科实验教学初探

-

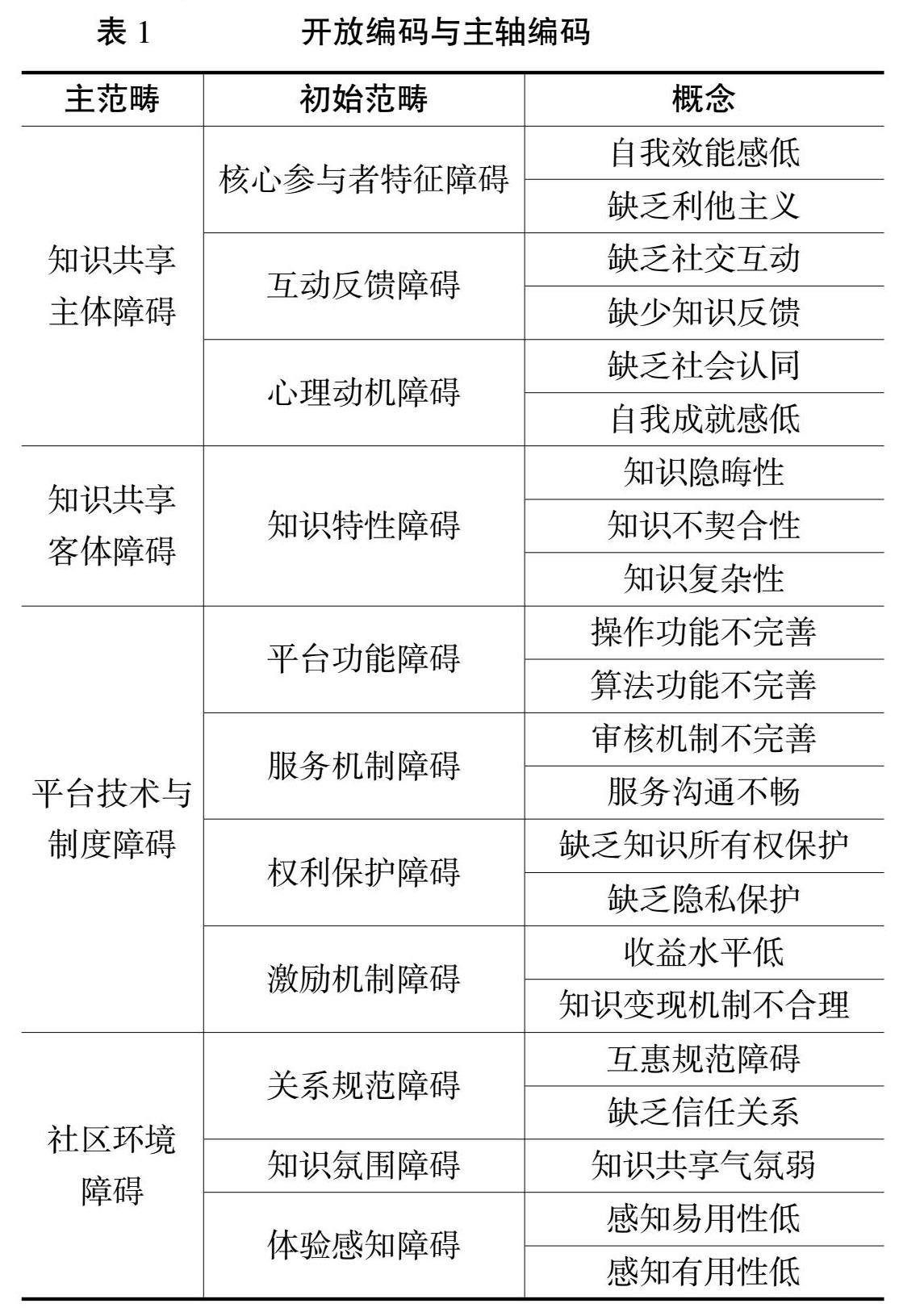

学习环境与资源 | 网络问答社区核心参与者知识共享障碍机制研究

学习环境与资源 | 网络问答社区核心参与者知识共享障碍机制研究

-

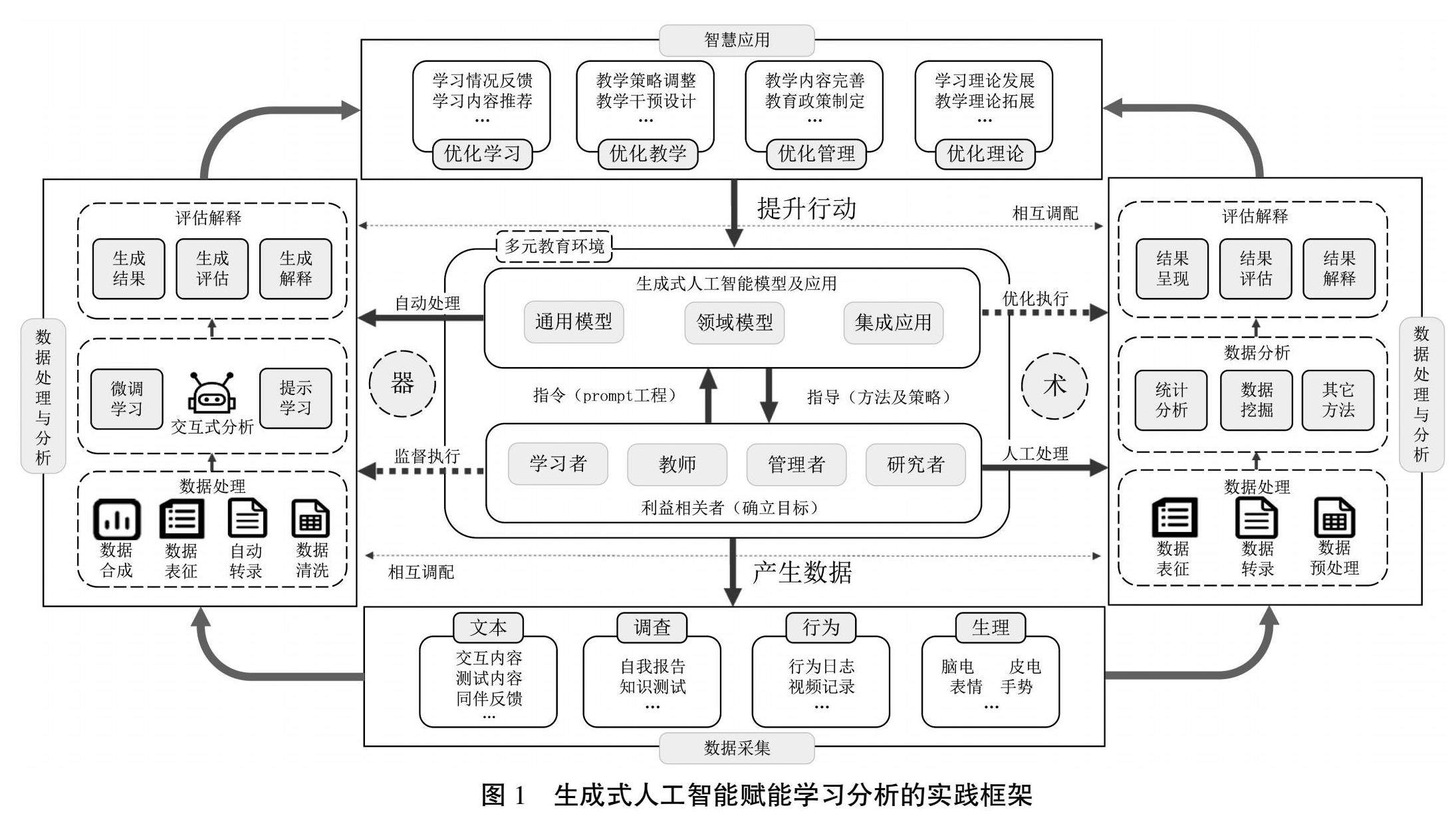

课程与教学 | 生成式人工智能赋能学习分析:价值内涵、实践框架及发展路向

课程与教学 | 生成式人工智能赋能学习分析:价值内涵、实践框架及发展路向

-

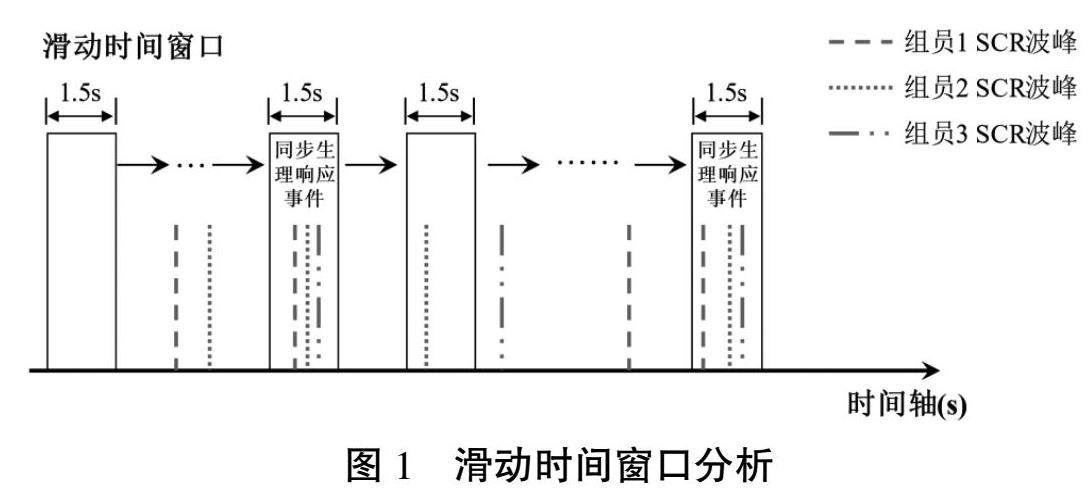

课程与教学 | 复杂问题解决中的认知投入动态演化研究

课程与教学 | 复杂问题解决中的认知投入动态演化研究

-

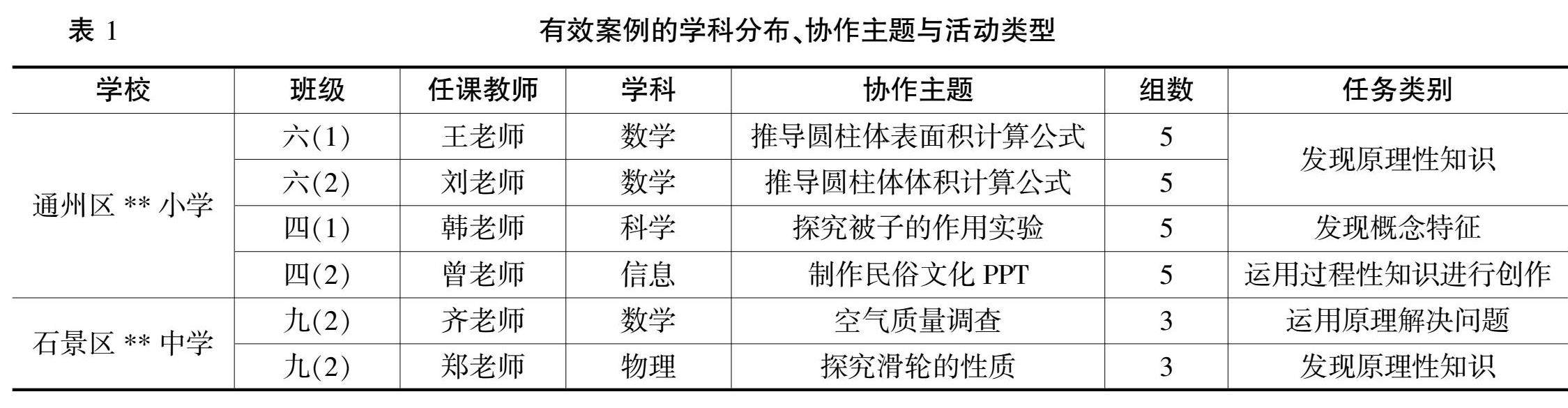

课程与教学 | 协作学习生成性角色演变对知识点学习效果的组态效应

课程与教学 | 协作学习生成性角色演变对知识点学习效果的组态效应

-

学科建设与教师发展 | 智能时代教师情感劳动的异化风险及其规避

学科建设与教师发展 | 智能时代教师情感劳动的异化风险及其规避

-

学科建设与教师发展 | 同一性到复数性:智能时代教师发展的行动路向

学科建设与教师发展 | 同一性到复数性:智能时代教师发展的行动路向

-

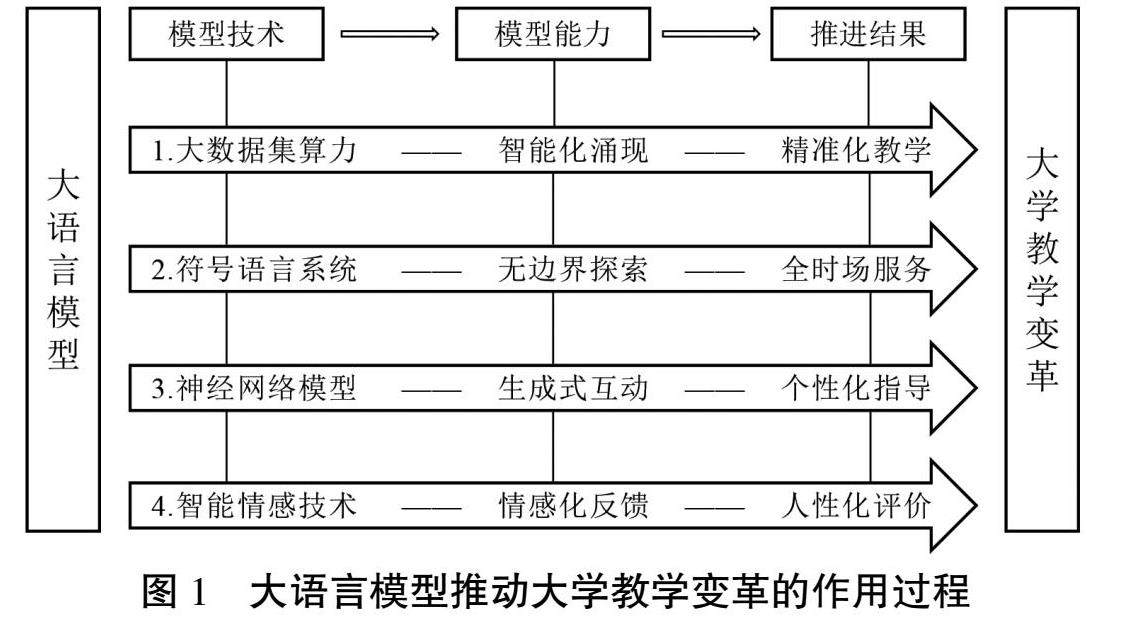

历史与国际比较 | 变革抑或危机:大语言模型赋能大学教学及其限度

历史与国际比较 | 变革抑或危机:大语言模型赋能大学教学及其限度

登录

登录